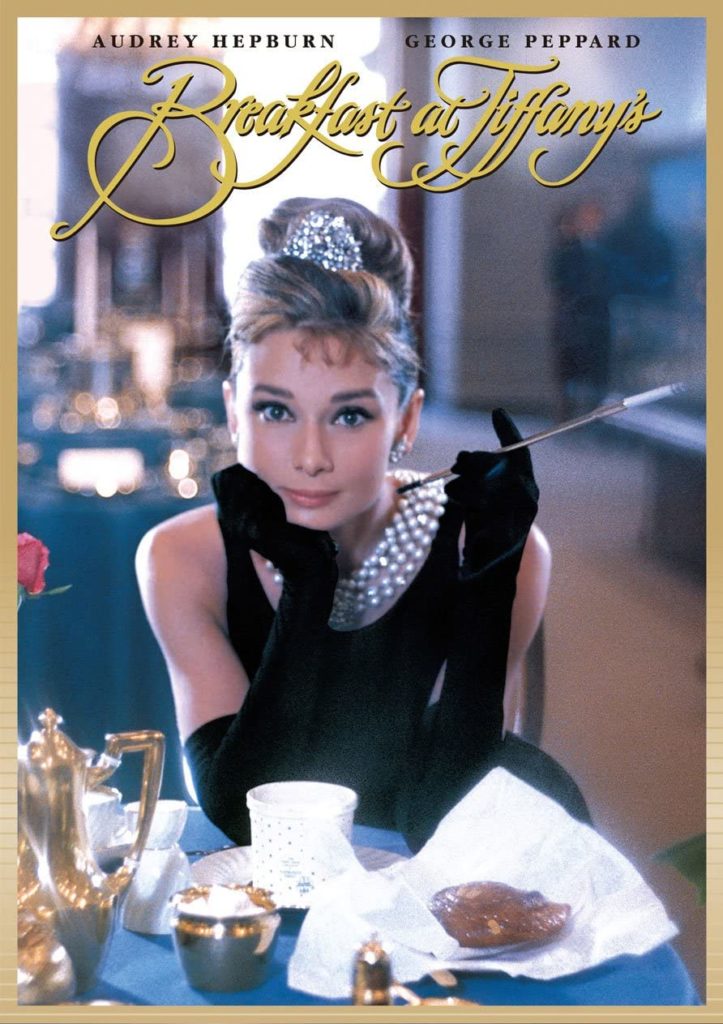

ブレイク・エドワーズ監督「ティファニーで朝食を」

新型コロナウィルスのために「巣ごもり」する日々。毎日、朝昼晩しっかり料理してしっかり食べ、軽いジョギングやヨガで体調を整えるという絵に描いたような規則正しい健康的な生活。でも、これではやはり煮詰まってしまう。気晴らしに映画を見ようと、BSシネマで録画していたままの「7年目の浮気」と「昼下がりの情事」にトライするが、前半10数分で耐えられずに放棄。前者は、おじさんの妄想を絵にしただけの作品だし、後者も「大人の恋に憧れて背伸びする女子大生」というステレオタイプが鼻につく。ビリー・ワイルダーのすべてを否定するつもりはないけれど(少なくとも「アパートの鍵貸します」は悪くない)、こういうおじさん的価値観全開の一方的なお話を「ウェルメイド・コメディー」として売り出す映画はごめんである。面白くもなんともない。

で、見るものに困ったので、オードリー・ヘップバーンつながりで「ティファニーで朝食を」にトライ。トルーマン・カポーティ原作の1961年の作品。ヘンリー・マンシーニ作曲のムーン・リバーも大ヒットした。監督は、その後、ピンク・パンサーシリーズを手がけることになるブレイク・エドワーズ。あまり期待していなかったけど、これが面白くて、最後まで見てしまった。

映画の冒頭は、ニューヨーク五番街の高級宝石店ティファニーの前でサンドイッチをかじりながらショーウィンドウをのぞき込むホリー・ゴライトリー(=オードリー・ヘップバーン)の姿から始まる。早朝のマンハッタンの爽やかな日差しの中で、シックなジバンシィの黒いドレスに身を包んだ(一晩遊び回って朝帰りの途上の)ヘップバーンがとてもキュート。ニューヨークで暮らしたことがある人間なら、あの朝の一瞬の静寂の時間の気持ち良さが分かってもらえると思う。映画は見事にあの時間の光と手触りを画面に定着させている。

その後、ホリーが自宅に戻ると、家の前では、高級車に乗った男が待ち構えていて「昨夜はずっと待っていたのに」とすがりついてくる。これを適当にあしらい、階上の隣人の怪しげな日系アメリカ人といつものように一悶着を起こしてから自室へ。部屋では、名無しの猫がホリーを待っている。そこへ、自称作家のポール・バージャック(=ジョージ・ペパード)が引っ越してくる。彼は、作家と言いつつもすでに何年も筆を執っておらず、今は富豪マダムの愛人として生活している。ポールは、ホリーの奔放な生活に振り回されながら、徐々に心を惹かれていく。。。

と、ここまでの冒頭場面だけで映画は簡潔にホリーと彼女を取り巻く人たちを提示する。男たちを適当にあしらいながら、しっかりとチップを稼いで夜ごと遊び歩く生活。相手は金持ちの男性たちだけど、部屋には決して入れない。ホリーの朝帰りにいらつく日系人に絡まれても決してユーモアと愛情は失わない天衣無縫な性格。。。

実際、この映画で、何よりも輝いているのはオードリー演ずるホリーというキャラクター。服役中のマフィアのボスに週1回面会して天気予報を聞いてくると言う「仕事」と取り巻きの男たちの「チップ」で自由奔放に生きる姿が本当に魅力的である。「昼下がりの情事」の「恋に恋する乙女」のステレオ・タイプと違って、演じるオードリーも活き活きとしている。名無しの捨て猫と暮らし、贅沢なブランドものの衣装に身を包み、取り巻きの男たちや友人を招いてホーム・パーティーで大騒ぎするかと思うとたった一人の弟のことを心配し、大富豪と結婚することを夢見るホリー・ゴライトリー。このキャラクターは、オードリー以外には考えられないはまり役だと思う。ホリーには、両親に先立たれ、弟と二人で生きていくために盗みまで働き、14歳で遙かに年上の男やもめと結婚することを余儀なくされたという過去もあるのだが、どんな状況でも前向きで相手を肯定的に捉えようとする。オードリーも両親が離婚して母親の元で暮らし、第二次世界大戦中には飢餓に苦しめられながらもキャリアを追求していったから、ホリーというキャラクターには彼女自身の生き方が投影されているのかもしれない。

それと、ブレイク・エドワーズのテンポのよい演出。特に、ホリーのホームパーティー場面は秀逸である。狭い部屋に次から次へと友人たちが入ってきてすし詰め状態になり、みんな酔っ払って大騒ぎになる。鏡の前でひとり泣き笑いしている女性、かかってきた電話に出るために客たちの足下をすり抜けていくポール、長身の女性モデルが飲み過ぎて棒立ちになるとすかさずホリーが「倒れるぞ〜〜」と叫び、人がさっとよけるとそのままモデルはバタンと倒れて寝入ってしまう。。。ブレイク・エドワーズという監督のコメディ・センスの良さが光る場面。しかも、あまりの騒ぎに隣人が警察に通報し、警官が駆けつけた時、ホストのホリーはさっさと富豪と一緒に行方をくらましているという落ちまでついている。

ウィキペディアによると、原作者のトルーマン・カポーティーは映画の脚本を見て激怒したらしい。原作では、ホリーは娼婦として暮らしながらニューヨークで自由に生きているという設定だが、映画ではホリーが娼婦であることは明示されない。せいぜい、チップのエピソードやホリーと男が部屋で言い合いをしている様子で暗示されるだけである。ストーリーも、ホリーとポールの恋の物語に主眼が置かれている。カポーティーとしては気に入らなかったのかも知れないけれど、オードリーの映画として見れば、多分、こういうキャラクターの方が、よかったんだと思う。

実際、娼婦という設定を離れた分、ホリーというキャラクターがより現代に近しくなったような気がする。今時の言葉を使えば、ホリーはインスタ映えするリア充である。ポールとの付き合いも、「友達以上、恋人未満」的な距離感で、夜こっそりとポールの部屋に忍び込み(ポールはホリーの階上に住んでいる)、話をしている内にベッドで眠り込んでしまっても「私たちは友達よね」と優しく言われたポールは手が出せない。二人は、ニューヨークのアパートによくある非常階段を伝って頻繁にお互いの部屋を行き来するけど、今で言えばシェア・ハウス的な感覚かもしれない。

こう考えてみると、60年代のアメリカではまだハリウッド映画の夢の世界の出来事だったホリーの生き方が、21世紀の日本では若者たちの日常になっているような気がする。女性たちも、ホリーのように自分らしい生き方をしっかりと追求している。ホリーが目指した自由奔放な生活は、現実になったのだ。でもそれは、自然とそうなったわけではない。ホリーのような女の子たちが、小うるさいおじさんや、隙あれば結婚で拘束しようとする男の子たちをあしらい、なだめすかしながら、一つ一つ手に入れてきた自由なんだと思う。そんな風に考えると、この映画の新たな魅力が見えてくる。やっぱり、カポーティーの怒りを買ってでも、ホリーというキャラクターを娼婦から切り離しておいてよかったんだろう。

最終的に、物語は、「お金よりも愛情」「自由よりも誰かと一緒にいる心の平穏」が大事というメッセージで終わる。まあ、時代が時代だからこれは仕方がない。でも、これが説教くさくならないのは、ひとえにホリーというキャラクターが発するポジティブ・オーラとしか言いようのない何かがあるからだろう。映画の最後、大雨の中でずぶ濡れになりながら名無しの捨て猫を見つけ出して愛おしそうに抱きしめるオードリーの姿が放つ輝きの力は素晴らしい。何度でも繰り返しみたい名作。