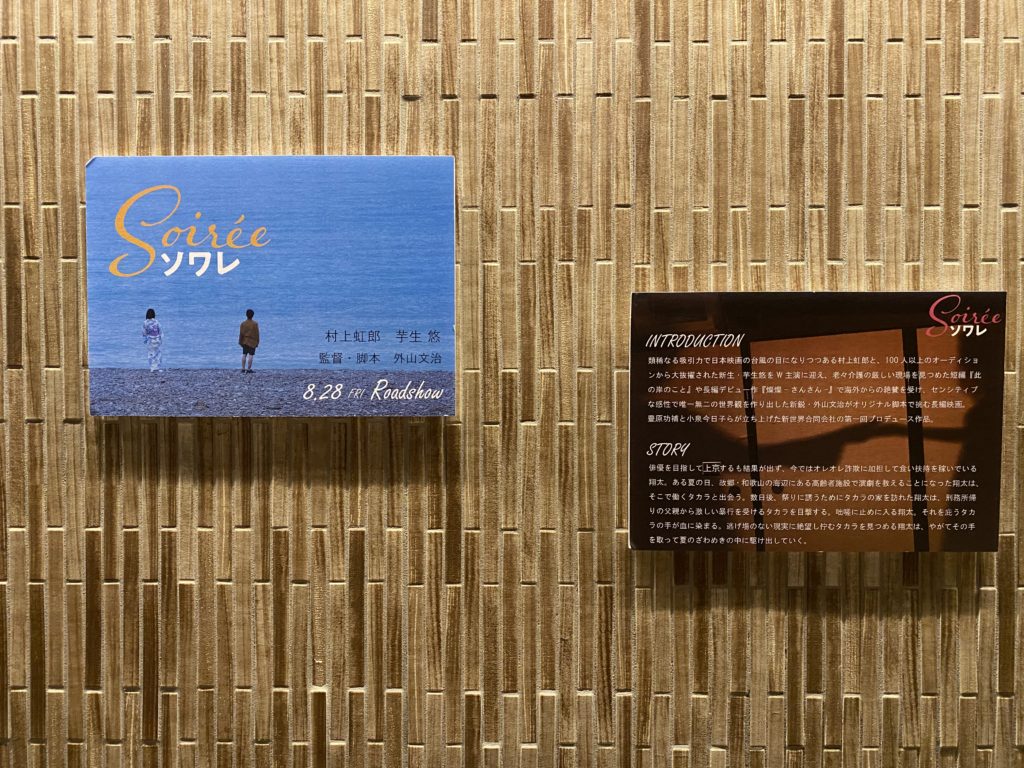

外山文治監督「ソワレ」

外山文治監督「ソワレ」を観る。村上虹郎と、オーディションで選ばれた芋生悠主演。外山文治は、「燦々ーさんさんー」が高く評価され、今回が第二作となる。「燦々」で、宝田明と吉行和子という二人の伝説的俳優を起用したところからも、映画に対するこだわりが感じられる。さらに、この映画は、豊原功補、小泉今日子たちが立ち上げた新世界合同会社の第一回プロデュース作品としても注目を集めた。青山真治監督や阪本順治監督の作品に出演してきた豊浦と、和田誠監督「怪盗ルビィ」、相米慎二監督「風花」、黒沢清監督「トウキョウソナタ」の主演女優として独自の存在感を放ってきた小泉。二人の演技には映画への深い愛が感じられる。このチームが、Makuakeでクラウドファンディングも行って製作したこの作品、日本映画の新しい可能性を示す力作に仕上がった。

物語は、俳優を目指して上京しても芽が出ず、オレオレ詐欺の受け子で食い扶持を稼いでいる翔太(=村上虹郎)が、ある夏、故郷・和歌山の海辺にある高齢者施設で演劇教育プログラムに参加することから始まる。高齢者施設の老人たちと共に、歌舞伎「道成寺」の安珍・清姫の物語をベースにした劇作に取り組む翔太たち。そこで彼らは、施設の職員として働くタカラ(=芋生悠)と出会う。数日後、祭りに誘うためにタカラの家を訪れた翔太は、刑務所から戻ったばかりの父親から暴行を受けているタカラを目撃し、止めようとする。混乱の中で、父親を刺してしまうタカラ。追い詰められた様子のタカラを見て、翔太は衝動的に彼女を伴って逃避行に出る。翔太はそれを「かくれんぼう」と呼び、タカラはそれを「駈け落ち」と呼んだ。。。

映画は冒頭、タイトル・クレジットもなしに薄明の海岸を遠景で捉えた場面から始まる。遠く波打ち際に小さく人の姿が映っているかのようだが定かではない。ただ波音だけが激しく鳴り響いている。何の説明もなく、静止画面で映し出される海岸線。ただ、何かを予兆するかのように波音だけが高まっていく。象徴的なオープニングである。

その後、映画の中で、何度かこの海岸線は映し出されるだろう。物語の進行とともに、海岸は徐々に明るくなり、カメラも寄っていって、だんだんと人影があらわになっていく。長いイントロを経て、ようやく「ソワレ」というタイトルが海岸線の場面に現れて、はじめて観客はこの海岸線の人影と状況の意味を理解する。しかし、その後も、海岸線は、徐々に明るさを増しながら、物語の随所で、句読点のように挿入されるだろう。誰もいない海岸で、時に語らい、時に諍う二人の姿を追いながら、観客は、海と陸の境界線上で出会った男女の孤独と海の向こうへの憧憬という隠された主題に気づく。そして、この一見、若い男女の無謀な逃避行を描いただけの物語が、水を媒介に、傷つき乾ききった魂が徐々に癒やされていく物語であり、道成寺伝説とも反響し合いながら、報われなかった愛をいかに成就するかという物語でもある重層性に思い至るだろう。

実際、長編二作目とは思えないほどに、この映画はさまざまな仕掛けに満ちている。劇中劇としての「道成寺」伝説。この伝説に導かれるように、映画は徐々に現実と幻想の境界を越境していく。例えば、映画の冒頭、タカラが美しい白髪の老女の髪を梳いている場面が登場する。白いシーツがはためく戸外で愛おしそうに白髪の手入れをしてやるタカラ。その白髪は透き通るように美しい。老女は鏡を手にして自身の顔を食い入るように見つめている。その美しく幸福な場面から、一瞬にして老女が消え去る。櫛を持ったまま立ち尽くすタカラ。ただ白いシーツがはためき続けているだけだ。タカラは、幻覚をみていたのだろうか。それとも、タカラには何かそのような異界のものを招き寄せてしまう能力を持っているのだろうか。老女は施設の住人だったのだろうか、それともタカラの祖母だったのだろうか。映画は何の説明も加えずにただこれを提示する。そのことによって、この映画はタカラと翔太の個人的な記憶やトラウマの物語から、幻想の世界へと広がっていく。ふすまに映る影やタカラが見てしまう様々な人々がその世界をさらに複層化させる。

そして、映画史的な記憶。最近でいえば、ホアキン・フェニックスが主演した映画「ジョーカー」でも引用された「笑い」の場面。映画好きなら誰でも知っている、D・W・グリフィスの「散りゆく花」で、主人公のリリアン・ギッシュが映画の終幕で死の間際に行うあの「笑い」の場面である。父親から暴力を振るわれて笑いを失ってしまったリリアン・ギッシュが、笑顔を要求されて「笑う」ために指で唇の端を持ち上げる仕草。「ソワレ」は、この仕草を慎ましやかに反復する。その身振りを通じて、「ソワレ」は、はるか20世紀初頭の無声映画の傑作と主題を共鳴する。それだけではない。この身振りは、同時に映画中でもさざ波を引き起こすだろう。ネタバレになるからあえて説明はしないけれど、その場面は映画好きであれば涙なしに見ることができない感動的な場面だということは断言しておきたい。そう、映画はその長い歴史において、身振りの模倣を通じた孤独な魂の間の対話と交感を繰り返し描いてきた。その感動的な瞬間が、この映画でも繰り返されるのだ。

製作者によると、「ソワレ」というタイトルには、永遠の輝きに心洗われる、一夜の「舞台」という意味が込められているそうだ。人は誰もが、自分というステージの主人公になれる。そのメッセージに力強さと説得力を与えているのが、この映画のクオリティの高さ。夜の闇の深さ、薄明の海岸線の全身を包み込むような濃紺、闇の中のに輝く炎、あるいはコイン・ランドリーの人工的な照明・・・。それぞれの場面の色彩設計は見事である。さらに何気ない部屋の小道具も素晴らしい。ラブホテルの壁に、一瞬、クリムトの「女の三世代」の母子像がかかっているのが映し出され、これに導かれるようにタカラはクリムトの「希望」をなぞったポーズを取る。そのことによって、この物語にさらに重層的な意味が加えられていく。あるいは、何度も繰り返される二人の疾走の場面や自転車を走らせる場面。その無償の運動性だけでも見ていて心地よい。このような細部を含めて、圧倒的な感情と運動の強度を全編にわたってみなぎらせた力作である。

ぜひ映画館に駆けつけよう!