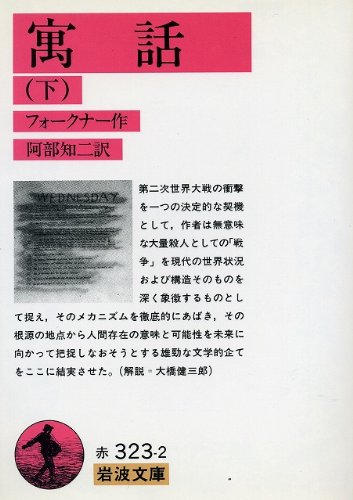

ウィリアム・フォークナー著「寓話」

本屋をぶらついていたら在庫希少本フェアーをやっていたので何かないかとあさったらフォークナーの「寓話」が見つかった。1974年刊行の岩波文庫。これは掘り出し物と思って購入したのが多分9月初旬。長大な小説でなかなか読み進めることが出来なかったけど、先日の京都旅行の移動時間でページ数を稼いで何とか読み終える。すごい。フォークナーの作品にはいつも圧倒されるけれど、今回はその壮大なビジョンにただもうあっけにとられてしまった。

物語の舞台は第一次世界大戦の東部戦線。ドイツ軍とフランス軍が対峙している前線で、攻撃命令が出されるが一小隊が出撃しないという事件が発生する。これを機に、両軍の兵士は戦いを放棄し、休戦状態に陥る。フランス軍司令部は、事態の重大さに気づき、小隊メンバー全員の処罰を行おうとする。しかし、この小隊のメンバーは、フランス語さえ出来ない外国人の混成部隊であり、しかも首謀者の伍長は正体すら定かではなかった。。。

ここから長い物語が始まる。気がついたら、舞台はアメリカに移っていて、傷を負ったサラブレッドを伴って草競馬場を転々として賞金を荒稼ぎする一行の物語が始まる。かと思うと将来を約束されていたにもかかわらずアフリカの駐屯地を志願してそのまま失踪し、第一次世界大戦の勃発と共に再び将軍として戻ってきて指揮を振るう将軍の物語が延々と語られる。その合間に、膠着状態に陥った前線を走り回って兵士達に休戦を伝える伝令の物語が挿入され、さらに休戦中の前線を超えてドイツ将校をフランスに移送する航空部隊の物語が加わる。ジプシーのように荷車に乗って謎の首謀者を追い求める女達。そして、この首謀者の周りに集まっていた混成部隊の面々。様々な人々が登場し、互いに無関係なエピソードが突然、不思議な縁で結ばれてしまう。

そもそも、一小隊のささやかな出撃拒否だけで、両軍の兵士に戦いを放棄させてしまうだけのことをやってのけたこの若者は何者なのか。アフリカ大陸からアメリカ大陸までを縦横に物語が駆け巡り、フランスの老将軍からジプシーの女達までを巻き込む壮大な物語の核となるこの若者は、いったい何を目指していたのか。。。。

例によって、フォークナーの文章は独特の癖があって、なかなか全体像が見えてこない。誰と誰が会話し、その会話はどこでなされているのかさえ分からないこともある。まして、その会話の意図は何なのかとなると途方に暮れることもしばしばである。けっして思弁的なことが語られているわけでもなければ、ヌーボー・ロマンのように物語が解体されているわけでもない。描かれているのは、あくまでも普通の人たちの普通の会話のはずである。しかし、迷宮にも似た不安定な感覚が全編を覆っている。フォークナーの作品世界では、こうして読者は宙づりの状態に置かれてしまう。それは、多分、人間がこの世界に存在していることと同義なのかもしれない。

あえて分かりやすさを排し、思いがけない邂逅を組織することで、フォークナーは「世界」を描こうとした。そこでは、人間達はただただ愚かであり、群衆は自分たちが何をやっているかも理解しないままに何者かに扇動されるように無意味な暴力に走る。しかし、そのような荒れ果てた世界においても救いは存在する。首謀者の伍長と彼を取り巻く小隊の兵士達は、キリストと十二使徒にも比せられる象徴性を帯びており、彼らを追うジプシーの女達もマリアを思わせる。混沌と秩序、汚濁と救済、悲惨と理想。まさにこの作品は、この世界の「寓話」となっている。そんなことを経験させる文学はなかなか存在しない。読んでよかったと思う。