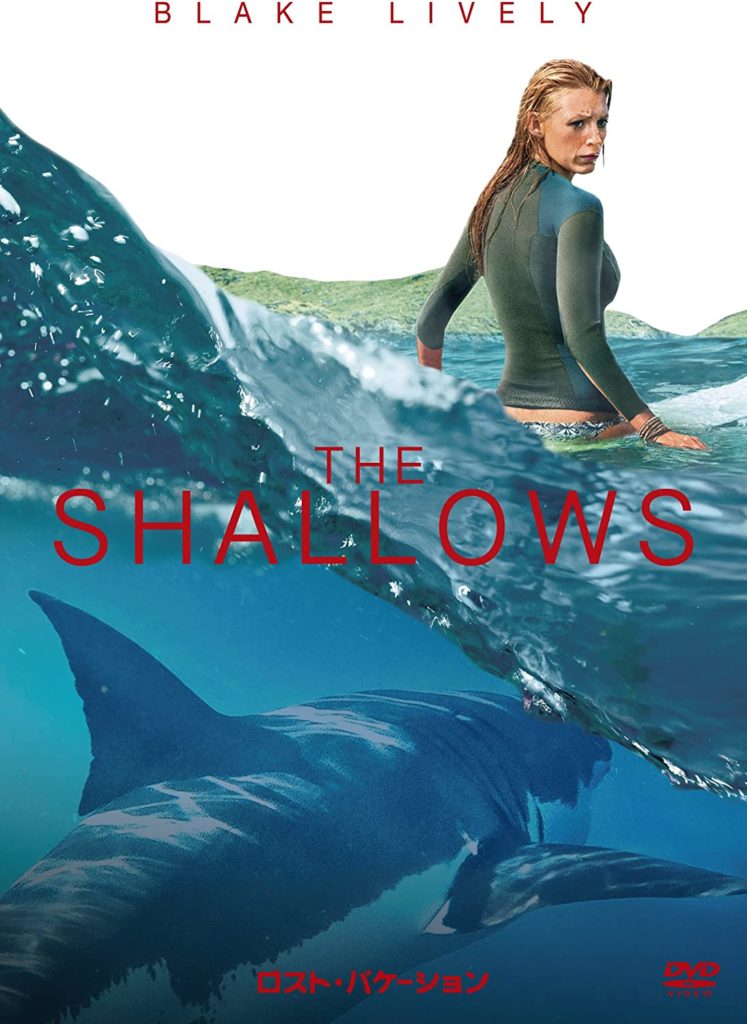

ジャウム・コレット=セラ監督「ロスト・バケーション」

ジャウム・コレット=セラ監督の「ロスト・バケーション」がBSシネマで放映された。なんでこんなB級映画を?と思って見はじめたら、シンプルなパニックものなのに、鮮やかな演出で最後まで魅せる。さすが、「蝋人形の館」のリメイクでデビューし、「エスター」、「アンノウン」、「フライト・ゲーム」と着実にホラー映画を撮り続けた監督だけのことはある。

物語はとてもシンプル。医学生のナンシー(=ブレイク・ライブリー)は、休暇を利用して亡き母が教えてくれた秘密のビーチを訪れる。そこは、現地のサーファー以外にはほとんど知られていないけれど、素晴らしい波と静かな自然を満喫できる場所だった。ナンシーは、母が亡くなった後、父と幼い妹の世話、そして医師となるための勉強漬けの日々で行き詰まっていた。だから、彼女にとって、この休暇は最高の息抜きになるはずだった。しかし、彼女がその日最後の波に乗ろうとした時、巨大なサメが彼女に襲いかかる。負傷しながらも何とか最初の攻撃から逃げ延びたナンシーは、湾内の小さな岩礁に避難する。潮が満ちれば岩礁は海面下に没するが、巨大なサメは彼女の周りを去ろうとしない。誰もいない秘密のビーチで、ナンシーは命がけでサメに立ち向かうことを余儀なくされる。。。

こんなシンプルな物語なのに、映画は観るものを飽きさせない。満ち潮と共に徐々に迫ってくる海面。ビーチの人影に助けを叫んでも彼らには声が届かない。スマホはあるが電波は届かず、救援を呼ぶことも出来ない。最初の襲撃で傷ついた足から出血が続き、徐々に体力は奪われていく。もちろん、武器はない。絶望的な状況。サメは圧倒的に巨大で、執拗にナンシーにつきまとい、けっして逃がそうとはしない。しかも、徐々に暗闇があたりを覆いはじめて、夜の海の暗さがさらに恐怖を募らせる。これは怖い。

この手のパニック映画は、明るい海でいかにサメの凶暴さを「見せるか」というのが定石だが、セラ監督はそんな安易な手法は使わない。人食い鮫の全身像をあえて提示せず、ただその巨大さと凶暴さだけを見せていく。それは例えば、サーファーが乗る波の壁を通じて浮かび上がる巨大なサメの影であり、あるいは暗い海から突然、岩礁の上に避難しているナンシーに襲いかかる巨大なサメの口だったりする。この演出には好感が持てる。映画では、見せないことによる恐怖の方が、見せることの恐怖より何倍もリアルなのだ。

それだけではない。サラ監督は、こんなパニック映画であるにもかかわらず、ナンシーの感情の揺れを画面に定着させ、さらに彼女と家族との関係を浮き彫りにする。凡庸な監督であれば、安易に回想シーンで説明しかねないところだが、パニック映画でそんな場面を入れたらリズム感が崩れてしまうことを監督は熟知している。だから、ナンシーの父や妹に対する複雑な感情や亡き母への想いは、彼女のモノローグやビデオ・メッセージで語られるだろう。死を覚悟したナンシーが、最後の戦いに向かう前に、ラスト・メッセージをスマホに向かって語りかける場面は感動的である。そこには、一人の女性が、反発してきた家族との関係を改めて受け入れ、新たな生の一歩を踏み出そうとするメッセージが読み取れる。巨大サメが水着の美女を襲うという、どう料理してもB級映画にしかならないプロットで、なぜこんなことが可能なのだろう?ジャウム・コレット=セラ監督の聡明さを感じさせる。孤立したナンシーの唯一の話し相手として、羽を痛めて同じ岩礁にしばしの休息を取るカモメを配置するところが心憎い。物言わないカモメとのモノローグに似た対話があるからこそ、この極限状況の物語に深みが加わる。

果たして、ナンシーは巨大サメから逃れてビーチに帰還することが出来るのだろうか?何の武器もないナンシーは巨大な人食い鮫にどう立ち向かうのか?ビーチという限定された場所で、しかも水面下には見えない巨大なサメが待ち構えているという不自由な空間にいかに戦いの場を構築するか。ぜひ、セラ監督が提示した映画的魅力あふれる結末をご自身の目で見てほしい。このドラマは、サーファーとして水面の下への移動を抑圧された存在が、そのタブーを打ち破るべく水面下にあえて身を投じる時にクライマックスを迎えるだろう。それはまた、ナンシーが自分の殻を打ち破って新たな世界を切り拓くシンボリックな通過儀礼だったのかもしれない。