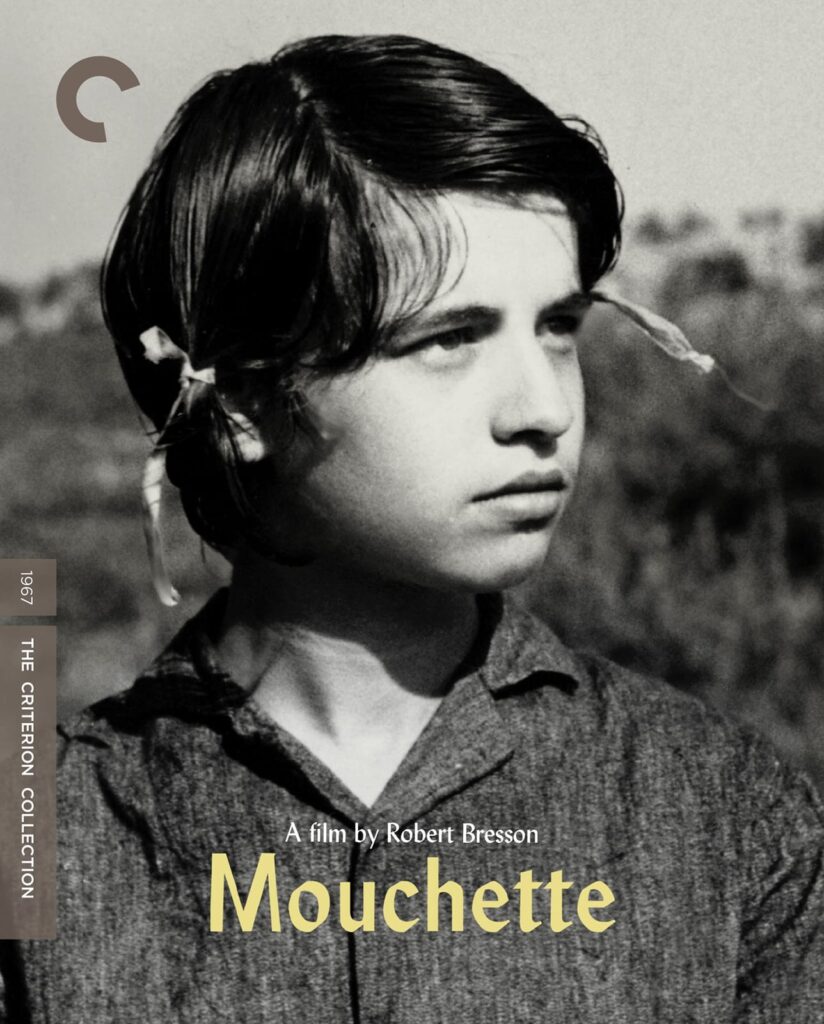

ロベール・ブレッソン監督「少女ムシェット」

ロベール・ブレッソン監督特集上映で「少女ムシェット」を観る。1967年の作品。カンヌ映画祭で国際カトリック映画・映像組織賞を受賞。ずっと観たいと思っていたけれどなかなか機会がなかった作品にようやく出会うことができた。一分の隙もない完璧な映画。やっぱりブレッソンはすごい。。

映画は、フランスのとある農村に住む少女ムシェットを巡って展開する。ムシェットの父親はアル中でほとんど家に寄りつかず、酔って帰宅してはムシェットに暴力を振るう。母親は病弱で寝たきり状態にあり、赤ん坊の世話すら出来ない状態にある。このため、ムシェットは、赤ん坊の世話を含めて家事のすべてを担っている。

家族がそんな状態だから、ムシェットの姿はみすぼらしく、履いている靴は穴が空いている。家事に追われて遅刻を繰り返し、勉強もできないし音楽の時間でも一人だけキーが外れている。このため、ムシェットは学校でも孤立している。彼女は、下校時に道ばたに隠れて級友たちを待ち伏せし、彼女らに泥を投げつけて逃げ去るような孤独な日々を送っている。

そんなある日、彼女は森に入って迷ってしまう。折り悪く嵐になり、夜の森の中で彷徨ううちに密猟者の男が森の番人を殴り倒す現場に出くわしてしまう。密猟者は、番人を置き去りにしてムシェットを自宅に連れて行きレイプする。翌朝、ムシェットが自宅に戻ると母親が亡くなっていた。。。。

こうやってまとめると本当に救いのない物語のように感じられる。実際、救いのない話しなのだが、ブレッソン監督はいつものようにただムシェットと彼女を取り巻く現実を提示するだけだ。演出を加えればいくらでもお涙ちょうだいの物語にできるはずだけど、ブレッソン監督はそんなセンチメンタリズムには一切関わる必要がないとでも言いたげに、ただ出来事を淡々と提示していく。いや、「淡々と」といういい方は正確ではない。いつものようにブレッソン監督は、厳格な構図の中で登場人物の繊細な仕草と表情を映画に定着させるのだ。そこにはほぼ完璧とも言える方法論と美学がある。

ブレッソン監督は、基本的にプロの俳優を使わずに素人を映画に起用するので、そこに独特のリアリティが生まれる。ムシェットも同じ。プロの俳優の演技では不可能な、ムシェットとしか言いようのない人物像が映画の中に立ち現れる。彼女はほとんど無表情で感情を表さないけれど、その存在感にはただならないものがある。黙々と家事をこなし、父親の暴力やクラスメートの嘲笑に耐え、夜の森を雨に濡れて彷徨う。時には、村のお祭りでミニカーに乗ってお互いにぶつかり合うアトラクションに興ずる姿も描かれるが、映画全体としては、ただ世界の悲惨さに耐えているように見える。その姿は、バルタザールの姿に重なる。世界の悲惨と汚濁を一身に引き受けることによって生まれる聖性が、この少女にも宿っているのかもしれない。

この映画のラストは映画史における伝説的場面の一つである。多くの映画監督が、このラストに衝撃を受け、これにオマージュを捧げている。僕も、今回初めて見て衝撃を受けた。最初、何が起きているのか分からず、ただ画面に推移する映像を見つめているうちに、思いがけないショットが挿入され唐突にスクリーンが暗転する。映画が終わりを告げた時には、正直、呆然としてしまった。こんな形で映画を終わらせてしまって良いのかという想いと、これ以外の終わり方はないだろうという想いが頭の中を駆け巡り、そういう言葉や考えを超えたところで、ただ一連の映像だけが繰り返し眼前に生起するようで、しばらく座席から立ち上がることも出来なかった。これだけは、ぜひ映画館で体験してほしいと思う。

この映画でも、ブレッソン監督は世界の悲惨を提示する。フランスの閉ざされた農村の物語でありながら、この現実は、都会の片隅で、難民キャンプで、戦場で、あるいは飢饉に襲われた開発途上国で、世界中のどこでも繰り返されているのだろう。しかし、なぜかこの映画のムシェットのあり方には前向きな意思も感じられる。いや、前向きという言い方は正しくない。正確には、このような世界の悲惨なあり方を前にしてもなお、何かに身を委ねることが出来るという確信と言った方が良いかもしれない。その振る舞いは常軌を逸しているとしても、何者かがそこに介在することを待ち受けていることができる能力と言い換えることもできる。それは、世界の悲惨さを超えてもなおこの世界を受け入れてしまうことができてしまう人間のあり方に深い関わりを持っているのだろう。

この映画もまた、これから何度も見直したい傑作である。