アナトール・リトヴァク監督「追想」

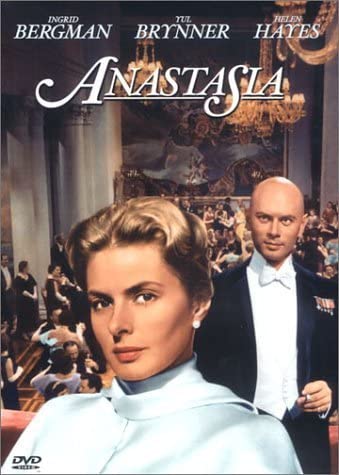

BSシネマで放映されたアナトール・リトヴァク監督「追想」を観る。1956年の作品。主演はイングリッド・バーグマン、ユル・ブリンナー、ヘレン・ヘイズ。

イングリッド・バーグマンにとっては、ロッセリーニとの結婚騒動が破綻してハリウッドに復帰した最初の記念すべき作品である。この作品で、彼女は2度目のアカデミー主演女優賞を受賞した。相手役のユル・ブリンナーも、この年、「王様と私」でアカデミー主演男優賞を受賞。エキゾチックで神秘的な魅力をたたえたブリンナーと、美しさの中に狂気と激情を秘めたバーグマンの共演。二人が踊る場面は、やはり見応えがある。映画の鍵を握る皇太后を演ずるヘレン・ヘイズも素晴らしい。小柄な身体に高貴さと尊厳と優しさを兼ね備えた彼女の演技は、皇太后にふさわしい。彼女は、「大空港」の無賃搭乗常習犯の老女役でも存在感を示していた。名優である。

僕はリトヴァク監督の作品を観るのはこれが初めて。革命前のロシアで俳優としてデビューし、その後、ドイツで映画監督としてデビュー、ナチス台頭後はフランスに移ってさらに映画を撮り、ナチスの侵攻と共にアメリカに亡命。ハリウッドで活躍し、戦後もハリウッドにとどまってこの「追想」を撮ることになる。まさに越境する才人監督。舞台も映画も熟知していて演出の冴えを感じさせる。

物語の舞台は、10月革命でロシア皇帝ニコライ2世一家が殺害されてから10年後のパリ。皇帝一家は、全員惨殺されたと思われていたが、4女のアナスタシア皇女が実は生き残っていたという噂が流れている。そんな中、ロシア帝国の元将軍ボーニン(=ユル・ブリンナー)は、かつてアナスタシア皇女だと名乗って精神病院に収容され、今はパリの街を放浪している記憶喪失の女(=イングリッド・バーグマン)を拾う。ボーニンは、ニコライ2世が娘達のためにイングランド銀行に残した1000万ポンドの遺産を手に入れるために、アナスタシア皇女を探していたのだ。ボーニンは、この記憶喪失の女が本物のアナスタシア皇女かどうか確信が持てないまま、彼女を皇女に仕立てて遺産を手に入れようと、皇女にふさわしい立ち居振る舞いや皇女が当然知っているべき記憶のレッスンを開始する。果たして、彼女は本物の皇女なのだろうか。。。。

冒頭、ロシア正教のキリスト復活祭で賑わうパリの街の人波が映し出され、画面を1人の大男が横切っていく。カメラはゆっくりとその男を追うようにパンする。やがて男はとある菓子屋に入る。店のショー・ウィンドウには、「ロシア皇帝御用達」の文字。と、その文字を愛おしく撫でてからロシア正教会に向かって歩いて行く女の後ろ姿が映し出される。カメラは今度は、彼女の姿を追うように緩やかに移動する。店を出た男も、彼女の後を追うようにロシア正教会に向かう。折しもミサのために司祭と信徒達の行列が始まっている。木の陰からその姿を見守る女。それを教会の門のそばで見つめる男。やがて男は、教会前に停車しているタクシーの運転手に向かって、「将軍を呼んできてくれ」と告げる。

この謎めいたオープニング場面から、観客は物語の世界に引き込まれる。その後、駆けつけた将軍は彼女に声をかけるが、彼女はその場を立ち去り、夜のパリを彷徨ったあげくにセーヌ河に身を投げようとする。夜の闇はどこまでも黒く、その中に浮かび上がる女の姿はやつれて痛々しい。50年代ハリウッドのプロフェッショナルな画面づくりに息をのむ。

やがて女は、ボーニンに保護され、おまえは何者だと詰問されるだろう。「おまえは何者だ」という問いには、「私は一体誰なの」という問いが返ってくるだけだ。実際、バーグマン演ずる女は、記憶喪失にかかっていて回答が支離滅裂である。しかし、時折、浮かび上がってくる記憶の断片からは、もしかしたらアナスタシア皇女かもしれないという可能性も垣間見える。アイデンティティの揺らぎと記憶の不在による不安感。それは、「ガス燈」、「汚名」、「イタリア旅行」、「不安」などの過去の作品で、バーグマンが演じてきた役柄と何重にもダブっている。こういう不安感と、その奥にある狂気を演じさせたらバーグマンは最高である。

でも、この映画の怖さは、記憶の不在による不安にあるのではない。もっと怖いのは、そのようなアイデンティティの揺らぎが、他者による否定によってさらに増幅されていくことである。記憶喪失の女は、時折浮かび上がってくる記憶で、もしかしたら自分は皇女ではないかと考えるが、その度に、ボーニンや亡命ロシア人貴族のコミュニティから「偽物」とのレッテルを貼られる。面と向かって言う者もいれば、些細な質問によって彼女が本物かどうかを探ろうとする者もいる。周囲から常に自分の「正統性」に疑問を投げかけられるという状況はつらい。それは、まさに狂気に至る極限状況なのかもしれない。しかも、記憶喪失の女は、ボーニンの「レッスン」に付き合ってアナスタシア皇女にまつわる記憶を覚え込み、立ち居振る舞いも含めて皇女に近づけば近づくほど、アナスタシア皇女としての正統性を疑われるという理不尽な状況に陥っているのだ。こうしたダブル・バインドとも言える状況を、リトヴァク監督は執拗に描き出す。この映画の原作はフランスで上演された舞台の脚本だが、映画には、リトヴァク監督自身のロシアからドイツ・フランスを経てアメリカに至る越境する人生の経験が投影されているのかもしれない。

映画の最後は、一見すると、ハリウッド流の「真の幸福」を見いだした男女のハッピィー・エンドの物語のように見えるかもしれない。しかし、映画は、ハッピィー・エンドのはずの主演の2人が不在のままに、「お芝居は終わり。家に帰りなさい。」というセリフと共に幕を閉じる。女は、真のアイデンティティを見いだし、幸せを見つけたのだろうか。それとも、アイデンティティをめぐる問いを放棄して、まさに世界から退場してしまったのだろうか。映画のラストは、表面的にハッピィー・エンドを装いながらも、その奥に何か不穏な空気も感じさせる。皇后に別れを告げて隣室に退く女が扉をを閉める前に振り返る姿もどこか不安感を感じさせる。そういう意味で、不思議な余韻を残す映画体験だった。リトヴァク監督の作品、なかなか観る機会がないけれど、他の作品も観てみたい気がする。