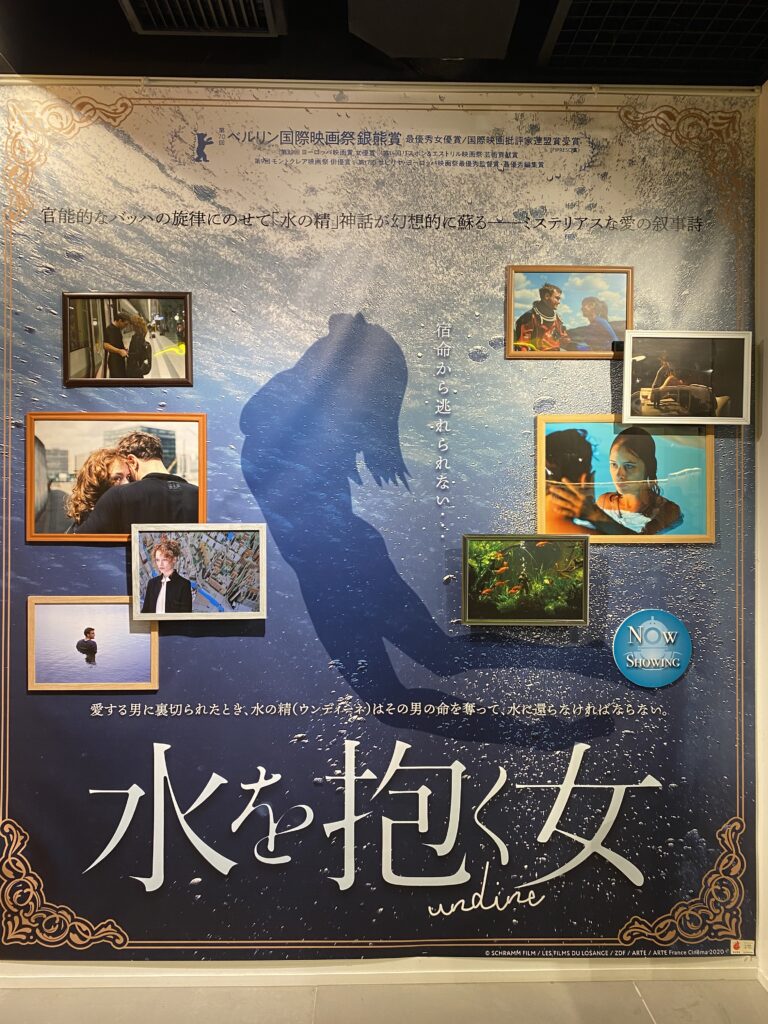

クリスティアン・ペッツォルト監督「水を抱く女」

クリスティアン・ペッツォルト監督「水を抱く女」を観る。映画研究者の渋谷哲也さんのお勧めで観に行く気になった。

クリスティアン・ペッツォルト監督の作品は今回が初めて。ベルリン国際映画祭銀熊賞(監督賞)を受賞した「東ベルリンから来た女」や、サンセバスチャン国際批評家連盟賞を受賞した「あの日のように抱きしめて」など、気にはなっていたけど、これまでは観る機会がなかった。社会派の監督だと思っていたけれど、実際に作品を観てみるととても幻想的で様々な符牒に満ちた映像世界を展開する監督だということが分かった。これは他の作品も見直す必要がありそうだ。

「水を抱く女」の原題は、「Undine」。ウンディーネとは欧州各国で伝承される水を司る精霊を指すようだ。ウンディーネは、本来魂を持たない美しい女性だが、人間の男性と結婚すると魂を得るという。ただし、夫が不倫した場合には夫を殺さねばならず、また水のそばで夫に罵倒されると水に帰ってしまう。そして、水に帰ったウンディーネは魂を失ってしまうと言われている。ウンディーネの物語は、これまで演劇、バレエ、オペラ、文学などに取り上げられてきた。ペッツォルト監督は、この物語を現代ベルリンに甦らせた。

映画は、ベルリンの都市開発を研究する歴史家ウンディーネが恋人のヨハネスから別れ話を切り出される場面から始まる。彼女は、博物館でガイドとして働きながら研究を続けているが、ヨハネスからの別れ話で動揺する。彼女は、ヨハネスに「あなたが私を捨てたら私はあなたを殺さなければならなくなる。」と警告するが、ヨハネスは去ってしまう。悲嘆にくれるウンディーネ。そんな彼女の前に、潜水作業員のクリストフが現れる。ふとしたきっかけで恋に落ちる二人。しかし、水の精ウンディーネにかけられた宿命は逃れられず、クリストフに危機が訪れる。事情を理解したウンディーネは、クリストフを救い、自らの宿命に決着をつけるためにある行動を起こす。。。

ウンディーネをテーマにした作品だけあって、水が偏在する映画となっている。その映像が素晴らしい。クリストフが作業する水中での映像。水中の暗闇から不意に出現する大ナマズの姿が神秘的である。あるいは巨大な水槽。この水槽が割れることがきっかけでクリストフとウンディーネは恋に落ちることになるのだが、水槽の中のオブジェや熱帯魚の姿が寓話的である。さらに、潜水夫の人形やこぼされるワインなど、象徴的なアイテムが映画中にちりばめられる。それがこの映画の幻想性を高めていく。うまいと思う。

同時に、この映画は、ベルリンという都市が堆積してきた記憶を巡る映画でもある。ウンディーネがガイドをしながら語るベルリンという都市の歴史。冷戦時代に東と西に分割された歴史を持つこの巨大都市の20世紀の歴史を映画はウンディーネやその同僚たちの解説を通じて語っていく。それだけではない。ウンディーネは、博物館に展示されている巨大なベルリンの模型を見渡しながら、そこに現実のベルリンの街を投影する。彼女は、ガイドをしながら聖霊としてベルリンの街の上空を彷徨い、街の人びとを観察しているようにも見える。その鳥瞰する視線がふと別れたヨハネスに向けられる場面は、ささやかながらも映画的喜びに満ちたものである。

映画の終盤、クリストフに訪れた危機を知り、ウンディーネが起こした行動の意味は何だったのだろうか。これを知るためにも、ぜひこの映画を観てほしい。一つ言えることは、どうやらクリスティアン・ペッツォルト監督は、ある閉ざされた環境に置かれた女性が、そこから逃れるために、あえてその閉ざされた環境のルールを守る身振りを取りながら、最後にこれを転倒させるという戦略を取ることにこだわっているのではないかという点である。他の作品を観てもいないのにこんなことを断言するのは気が引けるけど、どうもそんな気がする。これを確認するためにも、他の作品を観てみよう。。。。