リチャード・フライシャー監督「マンディンゴ」

リチャード・フライシャー監督の「マンディンゴ」デジタル修復版が上映されていることに気づき、あわてて新宿武蔵野館に駆けつける。フライシャー監督の作品は、できるだけ映画館で観ておきたい。特にマンディンゴのように、大ヒットしながらも米国の奴隷牧場というタブーを描いたために賛否両論を巻き起こし、一部の批評家から酷評された作品であればなおさらである。タランティーノ監督が「この作品は、ショーガールと並んで、過去20年にメジャー会社が巨額の予算を投じて製作した唯一のセンセーション大作(Exploitation Film)だ」と屈折した表現ながら絶賛したという点でも興味がある。実際、この映画を観てみると、改めてリチャード・フライシャー監督の偉大さを実感する。この映画の前では、タランティーノ監督の「ジャンゴ 繋がれざる者」など色褪せて見える。

物語の舞台は19世紀のアメリカ・ルイジアナ州。時代は南北戦争が起きる約20年前。奴隷牧場を経営するウォーレン(=ジェームズ・メイソン)とその息子ハモンド(=ペリー・キング)は、血統の良い奴隷を買い集めて「飼育」し、子供を売買することで巨額の富を築いていた。さらに父子は、奴隷の処女を女にするのは主人の役目という慣習に従って娘たちを抱き、彼女たちとの間に生まれた子供も平気で売買するという日々を送っていた。

映画は、この奴隷牧場を舞台に様々な物語を紡いでいく。ハモンドは、後継者を産むために白人女性ブランチ(=スーザン・ジョージ)と結婚するが、彼女は処女ではなかった。ショックを受けるハモンド。ブランチへの怒りもあって、ハモンドは奴隷の黒人娘エレン(=ブレンダ・サイクス)とのセックスに溺れていく。一方、ウォーレンは、念願のマンディンゴ(西アフリカのマンデ系部族。マリ帝国の子孫とされ、黒人奴隷のサラブレッドとして重視された)男性ミード(=ケン・ノートン)を入手し、格闘家として訓練し、黒人同士の血みどろの戦いに参加させる。さらに、黒人奴隷の反乱と首謀者の死、ブランチのエレンへの嫉妬と腹いせのためのミードの誘惑・・・と様々なエピソードが語り継がれていく。

それにしても凄い映画である。PCワードの規制が厳しい現代では、決して製作することができな内容だろう。黒人には魂がないから人間扱いする必要はなく、教育を受けさせる必要もなければ信仰を持たせる必要もないと豪語するウォーレン。10数名の子供を産まされた上に、売買のために子供たちとの別れを余儀なくされる女たち。主人の命令は絶対で、口答えすれば容赦なく罰が与えられる。白人の男たちは、夜ごと奴隷の女たちに夜伽させ、子供が生まれれば何の良心の呵責も感じずに売りに出す。彼らにとっての最大の脅威は、自分たちにとっては、都合良く莫大な富をもたらす奴隷制度の廃止を唱える北部のアボリショニスト(奴隷制廃止論者)であり、彼らの主張に感化されて自由を求める反乱奴隷だった。

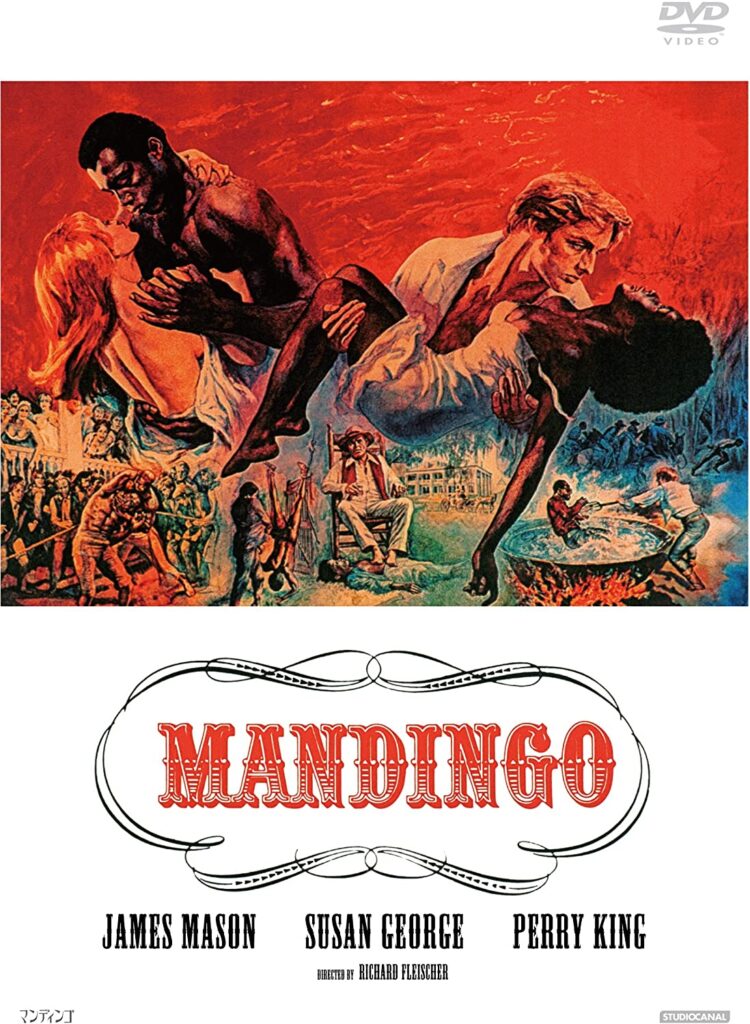

たぶん、これが19世紀アメリカの現実だったのだろう。この映画が、賛否両論にさらされたのも納得できる。「風と共に去りぬ」に描かれたロマンチックな古き良き南部を観てきた観客にとって、こうしたリアリティを映画館でつきつけられることは耐えがたかったに違いない(余談だけど、この映画のポスターはまさに「風と共に去りぬ」のパロディとなっている。肌の色が異なる男女がそれぞれクラーク・ゲーブルとビビアン・リーを真似ているのだ!)。公民権運動からベトナム反戦運動へと続く大きな社会変革の波の中で、80年代から開始される保守派による文化戦争も90年代のPC(ポリティカル・コレクトネス)運動もまだ始まっていない1975年という時代だったからこそ、こんなラディカルな映画がメジャー会社によって製作されることが可能だった。そういう意味では奇跡的に生み出された作品だと思うし、この映画が、Black Lives Matter運動が盛り上がった2020年にデジタル修復され、日本で公開されることの意味は大きい。

言うまでもなく、こうした政治的・社会的コンテクストを抜きにしても、この映画の魅力は圧倒的である。特に室内の場面が素晴らしい。明暗を強調したライティングに浮かび上がる南部の旧い邸宅。そこで繰りひろげられる男女の愛憎のドラマ。繊細なライティングの中で、黒人の黒い肌があやしく光り、登場人物たちの微妙な感情の揺れ動きが映し出される。特に、物語の狂言回し役のブランチが圧巻である。没落した名家の娘が親の借金解消のために奴隷牧場に嫁ぎ、その資産に最初は幸福を感じながらも、処女でなかったばかりに夫の愛を得られず、徐々に錯乱して周りの人びとを悲劇に巻き込んでいく女を圧倒的な迫力で演じきった。

こうやって言葉を書き連ねていっても、この映画の魅力には到底到達できない。映画の魅力を巡る言葉はいつも映像の周辺を彷徨うだけで、感動の本質に迫ることができない。例えば、ブランチの部屋。ハモンドたちの留守中にブランチに呼び出されて部屋の扉の前に立つミード。危険を察して先輩黒人奴隷が「ミード、部屋に入ってはいけない」と呼びかける。逡巡するミード。しかし、扉は開かれ、ブランチが「ミード、入ってきなさい」と言われれば、奴隷の身では拒否することができない。部屋の中に入ってしまい、ブランチの言いなりにならざるを得ないミード。この一連のショットの緊迫感と美しさは尋常ではない。人間の業のやりきれなさがただごろんと提示される。そして、映像の美しさ。扉の前に佇むミードを階段から捉えたショットは、暗い廊下に鈍く映える光りを的確に捉え、逆光気味のミードの姿を映し出す。その孤独なたたずまいが彼の置かれた理不尽の状況をどんな言葉よりも正確に語っている。その後の、ブランチの狡猾なささやきとあわせて、映画でしか表現できないリアリティがここにある。

あるいは、映画の終幕部分で、ブランチの部屋に酒を運ぶハモンドの姿。ヒッチコックの汚名のあの名場面にオマージュを捧げつつ、フライシャー監督はこの場面をまるで白黒映画のように撮影する。二人の男女の間に交わされる簡潔な言葉のやりとり。そしてハモンドはブランチに酒を飲ませる。この一連のショットは、徹底的にエモーションとアクションを欠いているが故に、いっそう劇的な効果を高めている。観客はただ息を殺して映画の成り行きを見つけ続けるしかない。奇跡のような場面。これがフライシャー監督の演出である。

それにしても、リチャード・フライシャー監督というのは不思議な監督である。決してアート系の作品を撮るわけではなく、SF、犯罪もの、アドベンチャーもの、戦争もの、ホラーと多様なジャンルを越境する職人監督でありながら、すべての作品にまぎれもなく作家性が刻印されている。陰影のコントラストが際立ち、俳優の皮膚感覚の生々しさが息づくような画面。登場人物同士の葛藤、裏切り、駆け引き、そして愛。通俗的な物語で、しばしば悲惨な内容を扱いながら、どこかに聖性と救済の可能性を提示する演出。本当に偉大な映像作家だと思う。一度本腰を入れて見直す必要がありそうだ。。。