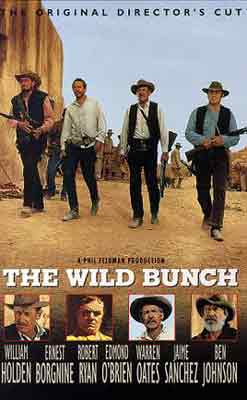

サム・ペキンパー監督「ワイルドバンチ」

サム・ペキンパー監督の映画には、常に何か崩壊と滅びの感覚がある。何かに決定的に遅れてしまったという喪失感と悔恨。にもかかわらず、その何かに対する底知れない愛情と憧憬、そして何よりも自分であればもっと美しく完璧に撮れたはずなのにという悔しさ。彼の作品を観ていると、画面に描かれる凄惨な暴力やスローモーションで引き延ばされたアクションの数々とは裏腹に、このような喪失感を感じてしまう。

BSシネマで放映されたサム・ペキンパー監督「ワイルドバンチ」もそんな作品の一つである。1969年に製作されたこの作品は、映画史的に見れば、スローモーション撮影と、マルチ・カメラによる壮絶な銃撃戦の描写で、アクション映画における新たな境地を切り拓いた作品と評価されるのかもしれない。しかし、実際にこの映画を観ると、そこにあるのは西部劇というジャンルをこよなく愛しながらも、このジャンルの最盛期に決定的に遅れてしまったという悔恨と、滅び行くジャンルに対する郷愁、そしてもしもこの心から愛する西部劇というジャンルにとどめを刺すとすれば、それは自分しかないというある種の使命感が感じられる。

たかが西部劇に何を大げさなという人がいれば、例えば、映画の中で挿入されるメキシコのインディオの村落で一晩、強盗団のワイルドバンチが過ごす場面を思い出せば良い。おそらくはジョン・ヒューストン監督の「黄金」のエピソードを意識していると思われるこの場面には、豊かな西部劇的時間が流れている。メキシコの女達との束の間の饗宴。焚火を巡る踊り。もの悲しく流れるメキシコ音楽。彼らは、楽しく一晩を過ごした後に村を後にする。村人たちの別れの歌に送られるように去って行く彼らの姿は、まるで葬送儀礼のようだ。実際、彼らは最後に壮絶な死を遂げることになるわけだが、こんな奇跡的に幸福な場面が1969年という時代の西部劇でも可能であったことに驚かされる。それはまるで、西部劇というジャンルの最後の光芒のようだ。(余談だけど、「黄金」で生き残ったウォルター・ヒューストン同様に、この映画でも生き残るのは、老人サイクス役で出演していたエドモンド・オブライエンである。この二人はキャラクターも映画における役割もダブって見える。)

このような西部劇へのオマージュは、映画の随所に感じられるだろう。例えば、奇想天外な列車強盗の場面。わずか5名で、数十人の米兵と、さらに数名の賞金稼ぎが護衛する列車を見事に強奪する場面などは、西部劇を知り尽くしたペキンパー監督ならではの心躍る場面だ。かつて、西部劇は繰り返し列車強盗の場面を描いてきたけれど、一発も銃を撃たずに見事に列車を強奪してしまうこの場面は、決定的に新しい。ペキンパー監督のしてやったりという顔が浮かぶようだ。ジャンルの歴史に深い敬意を払いつつ、ささやかではあるがそこに何か新しいものを加えること。それは西部劇というジャンルを深く愛し、その崩壊のただ中にあることに十分自覚的なペキンパー監督の、慎ましい抵抗の身振りなのかもしれない。

それにしても、この映画は豊かだ。冒頭、象徴的に挿入されるサソリの場面。蟻の群れに襲われて必死に反撃するサソリを笑いながら見つめる子供たち。この姿と並行する形で、ワイルドバンチの襲撃場面が挿入される。そして、襲撃が失敗しワイルドバンチが逃走した後、子供たちはこのサソリに藁をかぶせて火をつける。無垢な子供たちの笑いと残酷な行為の対比。それはそのまま、冒頭の襲撃場面における無差別の殺戮と信仰深い市民たちの行進との対比と重ねられる。こんな象徴的な場面から始まる西部劇がかつてあっただろうか。こんな場面に、僕はサム・ペキンパー監督の強い作家性を感じる。さらにそれは、ワイルド・バンチのメンバーが最終的に子供たちや女たちに背後から撃たれることで命を落とすところにも現れているだろう。ペキンパーは、マッチョな男たちの世界を描きながら、その世界を転倒させるようなある力線をそこに加えようとしているのかもしれない。

そして、いつものペキンパー作品同様に、男たちは娼婦を抱き、共に入浴し、酒を飲み、哄笑する。ペキンパーにとって、西部劇という舞台は、殺戮と強奪の空間であると同時に、連帯と欲望の空間でもある。その対比が心地よい。言うまでもなく、蓮實先生が指摘している「契約」の主題も明確である。かつての仲間を裏切り、鉄道会社の手先の賞金稼ぎとなってワイルドバンチを追跡するディーク・ソーントン(=ロバート・ライアン)のことを非難するダッチ(=アーネスト・ボーグナイン)に対して、ワイルドバンチの首領であるパイク(=ウィリアム・ホールデン)が「あいつは約束を守っているだけなんだ」という場面がすべてを物語っている。ペキンパーの作品において、登場人物は何らかの「契約」に常に拘束されている。それが彼らの行動原理だからだ。そして、この契約を誰かが破ろうとするときに、新たな物語が始動する。

「コンボイ」のロードショー上映が初のペキンパー体験で、「砂漠の流れ者/ケーブル・ホーグのバラード」のリバイバル上映で映像作家ペキンパーを「発見」した、まさに「遅れてきた」映画好きの僕にとって、サム・ペキンパーは少し遠い存在だった。もちろん、「ゲッタウェイ」にも「ガルシアの首」にも敬意を表しているけれど、もう少し本格的に彼の作品を観たい気がする。