「アジアのイメージ」@東京都庭園美術館

せっかくの穏やかに晴れた土曜の午後なのに、加藤泉の毒気にあてられたままというのも不健康なので、東京都庭園美術館に移動して、「アジアのイメージ:日本美術の『東洋憧憬』」展を観る。1910年から60年までの日本の美術家、工芸家の「東洋憧憬」を辿ろうという展覧会。公立美術館ならではの良質な企画展でした。

日本人は、明治維新まで極東の島国として、中国、朝鮮半島から文化を輸入してきた。もちろん、日本独自の美意識も発展させたけれど、ではそれを輸出品にまで発展させたかというと、それはジャポニズムに乗って浮世絵や工芸品をヨーロッパに輸出できるようになった明治時代まで待たなければならない。そういう意味で、江戸時代までの日本は、文化面では圧倒的に輸入に頼る後進国で、文化は中国・朝鮮半島からもたらされるものだった。

それが、明治維新を機に「文明開化」「富国強兵」をして、「帝国列強」の仲間入りをしたとたんに、アジアへの態度を変えてしまう。「脱亜入欧」である。そして、今までの歴史を忘れて、ヨーロッパの絵画や工芸・彫刻などを熱心に取り入れるようになる。で、西洋化が進んだところで、アジアを「再発見」するのが、1910年代。日清戦争、日露戦争で大国化を進めた日本人が、遅れたアジアの文化をある種の「オリエンタリズム」で見直そうとした作品群を集めたのが今回の企画展である。

こういうふうに書くと、なんだかとても教条的な企画展のような印象を持つ人もいるかもしれないけれど、展示されている作品自体は、とても魅力的である。やはり一番印象的なのは、杉山寧による敦煌の雲岡石仏のスケッチシリー。繊細なタッチで素描された石仏の静謐な美しさには本当に息をのみました。杉山は、1942年、当時戦争中だった中国に渡り、この一連のスケッチを完成させます。その後、日本は敗戦を迎え、中国は中華人民共和国となり、日中関係は長い間閉ざされることになります。結局、杉山が再び雲岡を訪問して石仏に再会するのは1986年。この時の作品も展示されているのですが、40数年を経過して再会した石仏を描く喜びに溢れた作品も展示されています。精神的にも技術的に成熟の度を深めた杉山の軽やかでありながら陰影に富んだ作品を観るのは、本当に極上の経験でした。

もう一つ印象的だったのが陶磁器。石黒宗麿、北大路魯山人、富本憲吉の作品が中心ですが、彼らがそれぞれ自分の気に入った中国・朝鮮の陶磁器の技法を学び、これを翻案して独自の作品を作っていく過程が興味深かったです。それにしても、時代も地域も異なる陶磁器の技法を、ただ自分の趣味だけに基づいて取捨選択し、自分の作品として開花させていくという発想、まさにポスト・モダンですよね。そういう意味で、ポスト・モダン的な手法は、1980年代を待たずにはるか20世紀初頭から始まっていたんだということを実感できた展覧会でもありました。

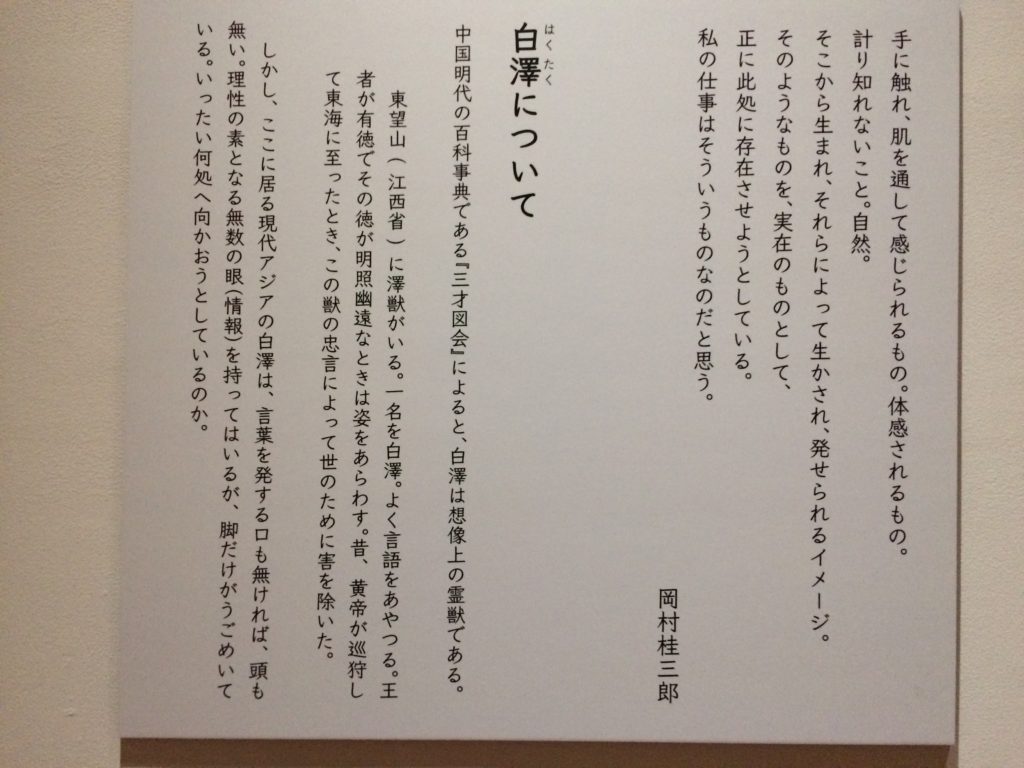

また、現代作家の作品も展示されています。特に心惹かれたのは、岡村桂三郎の「百眼の白澤」。中国の神獣を扱った作品なのですが、巨大な屏風に無数の目と足しかない巨獣が描かれています。作家のメッセージは以下の通り明確で、混迷した現代を中国の神話世界を通じて批判的に考察しています。

それにしても、日本の芸術家たちはなぜ「アジア」に目を向けたのでしょうか。企画展のストーリーは、「近代化を達成した日本人が、忘れていたアジアを再発見し、オリエンタリズムの視線によって自分たちの創作に活用した」というものです。それはそれで全く異論はないですし、こういう視点を常に提示することで、私たちが無意識にステレオタイプ化してしまう「アジア幻想」を打ち砕く必要があることは言うまでもありません。

でも、一方で、僕には、日本人も含めた近代の芸術家たちが、憑かれたように辺境へ、さらにその先の未知の世界へと憧憬を募らせていくこと自体がとても気になります。彼らは、なぜ自分たちが属する世界を越境し、どこにもないどこかへの想いを募らせて創作の糧とするのでしょう。僕は、そこに、アートが本質的に持つ超越性、越境性、脱・日常性を感じます。それは、多分、人間が何か表現しようとする際にどうしても避けられない本質的な傾向であり、それは人間が持つ宗教性とも深く関わっているような気がします。これについては、これからも繰り返し取り上げていきたいと思います。