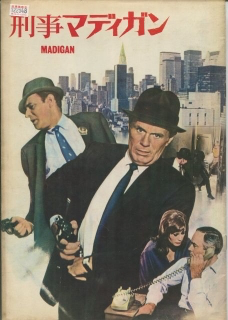

ドン・シーゲル監督「刑事マディガン」

「刑事マディガン」は、ドン・シーゲル監督の1968年の作品。翌年、監督はクリント・イーストウッドを起用して「マンハッタン無宿」を撮影し、その後、「真昼の死闘」「白い肌の異常な夜」と矢継ぎ早にクリント・イーストウッドの主演作品を監督する。1971年の監督作品「ダーティーハリー」は大ヒットとなり、イーストウッドはスターの仲間入りを果たすことになる。この作品は、ドン・シーゲル監督が、イースト・ウッドと組む前の最後の作品としても興味深い。

映画は、早朝にマディガン刑事とその相棒が、マンハッタンのある部屋に踏み込むところから始まる。部屋には若い男女がベッドで眠っている。男に服を着て同行するよう促すマディガン刑事。男はベッドから起き上がって衣服を身につけ始め、女に棚の中の服を取るよう命じる。言われるままに、女はベッドから起き上がり、シーツもまとわぬ全裸姿で刑事二人の前を堂々と横切り、クローゼットを開ける。突然の全裸美女の登場で、刑事たちは(そしておそらくは観客たちも)思わず女に目を奪われる。もちろん、その瞬間を見逃すはずもなく、男はクローゼットに隠してあった拳銃を女から受け取って刑事に突きつけ、刑事たちの拳銃も奪って逃走する。。。

こんな印象的なオープニングで始まるこの映画は、その後、拳銃を奪われた刑事マディガンとその相棒が、いかに逃走した犯人を見つけ出し、拳銃を奪い返すことができるかを巡って物語を進めていくだろう。いまどきのハリウッド映画であれば、犯人との駆け引きや警察組織の中での葛藤、拳銃を奪われた刑事の苦悩などを織り込みながら、息もつかせぬ展開で犯人探しのストーリーを紡いでいくはずだ。しかし、ドン・シーゲル監督は、そのようなハリウッドの「語りのエコノミー」など自分には関係ないとでも言わんばかりに、どんどん脱線し、むしろ周囲の人間像を膨らませていく。

例えば、ヘンリー・フォンダが演じる警察本部長のラッセル。一介の警官から、正義感と清廉な手腕を買われて本部長にまで上り詰めたラッセルは、マディガンのことを快く思っていない。同じ署に勤務していた時、マディガンがいろいろな店から無料の飲食の提供を受けていたのを知っているからだ。ラッセルは、マディガンを腐敗警官ではないかと疑っている。さらにラッセルは、親友のケイン警部が裏社会のボスと通じて汚職に関わっているという疑惑も知らされる。共にキャリアを追求してきた親友の背信行為にショックを隠せないラッセル。とはいえ、彼自身も、実は婦人倶楽部で知り合った富裕な人妻と不倫関係にある。

一方、マディガンも、若く美しい妻が不満を抱えているのに頭を悩ませている。彼女は、マディガンが捜査に忙殺されてほとんど家にいないことを詰り、今回の拳銃強奪事件で楽しみにしていたパーティーに出席できないのではないかと心配して、捜査に行き詰まったマディガンを責める。マディガンは、癒しの場を求めて、昔の恋人の歌手を訪ねる。しかし、律儀なマディガンは、彼女の想いに応えず、ただ彼女の部屋のソファーで仮眠を取るだけである。。。

こんな形で、拳銃強奪犯の捜査の話は、どんどん脇に逸れていく。いまどきのハリウッド的語りから見れば、こんなサブプロットは冗長で不要だと切り捨てられるかもしれない。けれども、こうしたエピソードの積み重ねがこの映画を豊かなものにしている。多層的な細部が積み重なっていくことで、人間の持つ多面性、正義と悪では二分できない人間性の複雑さが浮かび上がってくる。

特に印象的なエピソードがある。捜査に行き詰まったマディガン達に、昔馴染みのボクサー崩れの老人から通報が寄せられる。街角のバーで犯人らしき男を見つけたというのだ。駆けつけるマディガン達。待ち受けた老人は、マディガンに協力して店に入り、裏口を開けてマディガン達を招き入れる。銃を持って男に近づくマディガン達。しかし、男は別人だった。謝る老人に、マディガンは金を渡し、これで一杯やれという。マスターは、それを見て、老人から金を受け取らずに、これは店の奢りだという。失意のうちに署に戻る二人。マディガンが相棒に向かって呟く。「あの老人が電話した理由がわかるか。あいつは寂しかったんだよ。」

このセリフで、マディガンが汚職警官などでは決してなく、思いやりのある捜査で人望を集めている警官だったことが明らかになる。でも、それだけでなく、このささやかなエピソードで、マディガンの人柄やマンハッタンの下町の人情味あふれる付き合いがしみじみと伝わってくる。これが映画を見る喜びではないだろうか。

もう一つ、ドン・シーゲル監督の魅力に、マンハッタンのさびれた街角の風景がある。「マンハッタン無宿」でカウボーイ・ハットのイーストウッドにマンハッタンを走りまわらせたドン・シーゲル監督は、マンハッタンの下町のストリートを本当に情感豊かに描く。決してきれいではない、むしろゴミゴミして汚れた街角だが、これが醸し出す生活感とわい雑さがとても愛おしい。錆び付いてがたのきた古アパートの非常用階段や旧式の地下鉄が通る下町と、NY市警の幹部が集うパーティー会場のあるアッパーイーストの上品なたたずまいとの対比も素晴らしい。ドン・シーゲル監督は、こうした街並みの魅力を切り取る稀有な才能の持ち主でもあった。

もちろん、この映画は、逃走した犯人がマディガン達の手によって捕まることで幕を閉じる。しかし、そのエンディングは、苦いものである。登場人物の一人一人が、それぞれの想いを抱えたまま、そのはけ口を見つけられずに終わってしまう。カタルシスと言うよりむしろやるせない結末だと言っても良い。救済は与えられない。

でも、それが人生というものだろう。世の中には、人生の苦労から逃避するために映画を見たいという人がいるかもしれないけれど、僕は、ドン・シーゲル監督のように、人生の複雑な機微によりそうような作品の方が好きだ。見ていて、ああ大人の映画だな、と感じる。これがドン・シーゲル監督の魅力だろう。