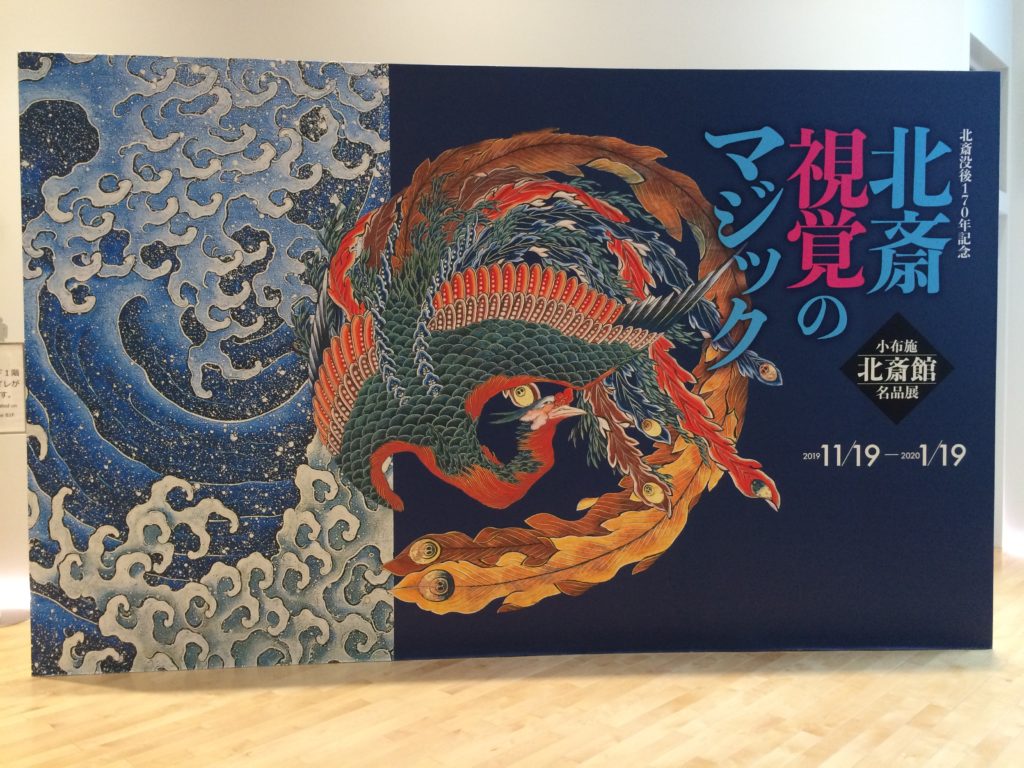

「北斎 視覚のマジック 小布施・北斎館名品展」@すみだ北斎美術館

大浮世絵展で巨匠の傑作を堪能した勢いに乗って、近くのすみだ北斎美術館へ。開館以来、気になっていたところ。なかなか行く機会がなかったのですが、今回、ようやく訪れることができました。

まず建物のモダンさが印象的でした。SANAAの妹島和世さんの設計。銀白色のモダンな形態が目につきます。印象としては、ニューヨークのNew Museumに近い感じ。あれも、マンハッタンの下町に銀白色で抽象的な立方体を積み重ねた外観の美術館を出現させて脚光を浴びました。北斎館も東京の下町に忽然とモダンな形態を出現させて、新しさを感じさせます。北斎という偉大で革新的な才能にマッチしている気がします。

今回の展覧会は、小布施にある北斎館の所蔵作品の引越し展。なぜ長野県の小布施に北斎館があるかというと、80歳を過ぎてから、ある豪商が北斎を小布施に招いて作品の制作を依頼したから。現在の感覚から考えても高齢の北斎が、わざわざ江戸から小布施まで旅をし、そこで滞在しながら作品を制作したという話がまず印象的です。しかも、小布施北斎館には、北斎の肉筆が多数残されているという点でも意義深いものがあります。この豪商はパトロンとして、北斎の求めに応じ海外から高価な画材をわざわざ取り寄せて自由に制作させたとのこと。おかげで、現在まで色あせることのない北斎の肉筆画を堪能できます。

その中でも、絶対に外せないのが、祭屋台天井絵「男浪」と「鳳凰」。「男浪」は、北斎の傑作「神奈川沖浪裏」も思わせる豪快な浪です。ただ浪が描かれているだけなのに、色彩と形態のリズムが深いエネルギーを感じさせる作品です。波に散りばめられた白い水滴を見ていると、まるで宇宙の底から始原のエネルギーが生成してくる場に立ち会っているような不思議な感覚に捉えられます。「鳳凰」の方も、伝説上の生き物である鳳凰の姿を極彩色で描いた作品で、その圧倒的な色彩の鮮やかさは素晴らしいものがあります。しかも、よく見ると尾翼などは熱帯植物の葉のようにも見え、動物と植物を架橋する鳳凰の神秘的な生命性を感じさせます。いつ見ても素晴らしい作品。

これ以外にも、北斎が放蕩の孫の魔除として毎日描いたと伝えられる「日新除魔」シリーズや肉筆画帖なども展示されていて、あきさせません。(ちなみに、日新除魔は、毎日、北斎が描いては家の外に投げ捨てていたものを弟子が拾って残したという伝説も残されています。魔除だから家の中に残すわけにはいかず、かと言って北斎の作品がそのまま捨て去られるのも忍びないという苦肉の策だったのでしょう。でも、おかげで、彼のシンプルながら的確に動きをとらえる筆のタッチを現代の我々が堪能できるわけですね。)

僕は10数年前に一度北斎館を訪ねたことがあります。その時も素晴らしいと思ったのですが、今回、改めてその作品の幾つかと再会し、感動を新たにしました。と同時に、自分がいくばくか絵との向き合い方が成長したな、と感じました。以前の僕は、色彩と形態を抽象的に思考していて、そういう目から北斎の作品に接していたような気がします。

しかし、今回は、北斎が描く市井の人たちの姿を共感を持って楽しむことができました。富嶽三十六景シリーズにせよ、諸国名橋奇覧シリーズにせよ、北斎は、構図や配置・形態に拘りながらも、市井の人々のちょっとした仕草や生業を深い共感を持って描いています。人がどのような場所でも生業を持って生きていく、そうした生のありようをきちんと描きこむことで、北斎はこの世界を肯定します。それが、彼の作品に絵画を超えた何かを加えているのでしょう。

同じことは、生物画にもいえます。例えば、菊図。素晴らしい色彩と素晴らしい写実性を持ったこの傑作肉筆画ですが、それだけでなく、菊を前にして生命力がのびのびとこの世に具体化し、多様な形態として発現することの奇跡を目の当たりにした北斎のシンプルな感動が伝わってくるようです。細部にまでこりに凝った画面は、その感動をなんとか形にしようという画家の想いの証なのでしょう。

そういう意味で、今回、北斎館を訪問して最も印象的だったのは、常設展の方に展示されている鍾馗図でした。朱一色で描かれた肉筆画ですが、その鋭い眼光はとてもリアルで、絵の前にたたずむ我々の心の底までを射抜くようです。もちろん、厳しい形相の絵なのですが、そこには何かこの世界をただありのままに描き尽くそうという強い意志が感じられます。それは、北斎が鍾馗様に託した自身の想いだったのかもしれません。