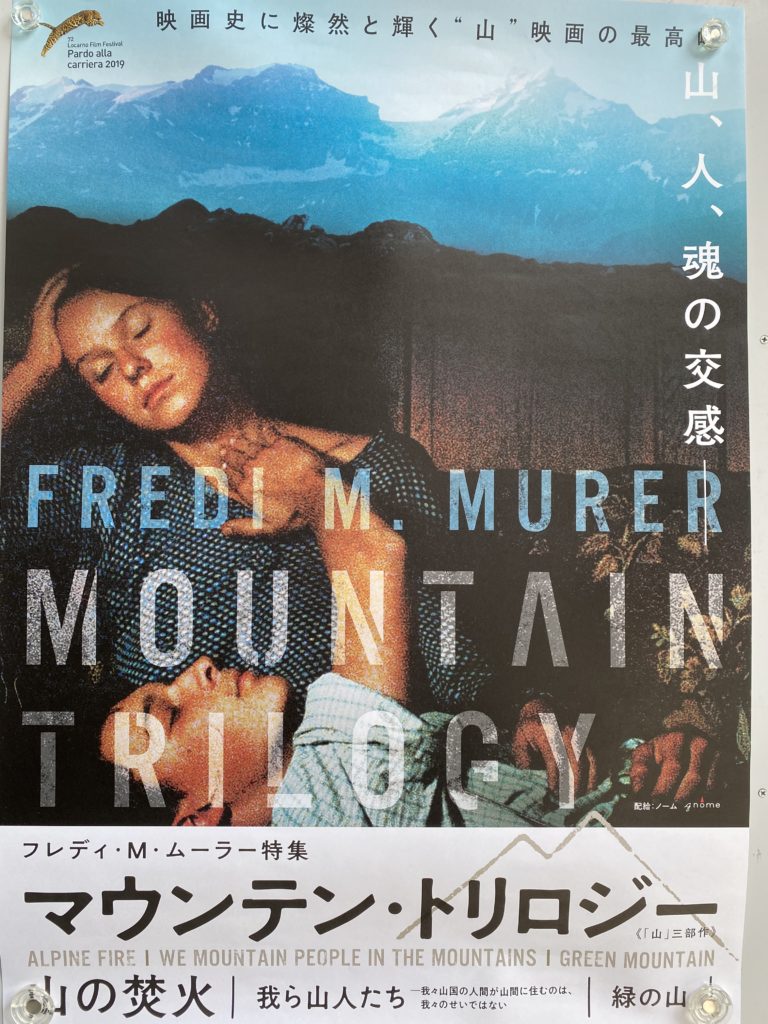

フレディ・M・ムーラー監督「山の焚火」

フレディ・M・ムーラー監督の「山の焚火」を観る。1985年、ロカルノ国際映画祭金豹賞受賞作品。僕は、80年代にシネセゾンで公開された時に観ている。記憶が定かではないけれど、多分、六本木にあったシネ・ヴィヴァンではないだろうか。。。その時も素晴らしい作品だと思ったけど、今回、デジタルリマスター版で再見して、改めてこの映画の奥深さに魅了されました。

物語は、スイスの山中で両親、姉、弟の4人で暮らす家族を巡って展開します。この一族は、いわゆる山の民で、街から離れた山中でほぼ自給自足の生活を送っています。電話もテレビもなく、向かいの山に住む母方の祖父母と、双眼鏡を使って手旗でコミュニケーションをするのが外部との唯一の交流。時に、街まで買い出しに降りていく以外は、完全に家族だけで、家畜を養い、穀物を育て、薪を集めるという暮らしです。彼らは、「怒りん坊」と呼ばれている少し変わった一族でもあります。

弟は、生まれつき耳が聞こえず、話すこともできません。しかし彼は、母や姉の愛情あふれる庇護の下、読み書きを学び、日々の仕事をこなしながら元気に生活しています。時に聾唖であることに苛立って奇矯な振る舞いをすることがありますが、家族の良き働き手です。姉は、先生になることを目指していましたが、父親の意向もあり、学校を辞めて今は弟の教育をしながら家事を手伝っています。姉と弟は、時に諍いもするけれど、仲が良い姉弟です。ある時、弟が父の怒りを買って家を飛び出し、離れた山小屋に隠れて一人で生活を始めます。心配した姉が食料を届け、二人は焚火を囲んで二人だけの時間を過ごします。やがて、姉の妊娠が発覚し。。。

この映画の魅力は、なんと言ってもまずスイスの山中の山の民の生活にあります。日々の労働は、一見、単調で過酷のように見えますが、弟が牛や豚と戯れ、さらに犬に悪戯をしたり、周囲の石を切り出してきてモニュメントを作ったり・・・というエピソードが積み重ねられていくことで、生活と労働と創造と遊戯が渾然一体となった不思議な日常風景が浮かび上がってきます。

そして、画面上にたびたび挿入される鏡、双眼鏡、虫眼鏡、窓などの映像。弟は聾唖であるために、視覚に高い関心を示していて、太陽の光を鏡に反射させて合図を送ったり、双眼鏡や虫眼鏡による風景の変容を飽きるほど眺めたりします。これが時に主観ショットとして、あるいは画面中画面として挿入されることで、映画の持つ視覚表現の豊かさを実感できます。これらが効果的に使われることで画面が複数化し、多層化して、何か彼岸の世界への扉が開かれたような錯覚に陥ってしまいます。

さらに、屋内空間の豊かさ。ごく簡素な山中の一軒家であるにもかかわらず、その室内はとても複雑な構造になっています。正直、映画を見ているだけでは、部屋と部屋の間の位置関係がよくわかりません。1階に家族の居間、食堂、両親の部屋があり、2階に姉、弟の部屋と物置があると思うのですが、弟は、1階の居間の暖炉に上り、そこから天井を持ち上げて姉の部屋を覗き見ますし、さらには2階の倉庫から何やら屋根裏のような空間を伝って自由に1階と2階の各部屋を往来しています。閉ざされた狭い空間であるにもかかわらず、こうした工夫が随所に仕掛けられていることによって、空間が広がりを見せていきます。そして、窓。室内から窓越しに見える風景や山の向こうの祖父母の家、逆に、外から窓越しに見える室内。窓を通じて、この家は外部と接続し、独特の空間感覚が醸成されていきます。それは、この物語の最後、家族を悲劇が襲う際に、何か山の精霊が家屋の中に侵入してくる気配を感じさせる場面へと繋がっています。

このようにもう一度回想しながら、その魅力を文章に移し変えていこうとすると、多分、すべてを語ってしまいそうになるぐらい、この映画は細部に渡るまで魅力的です。深い闇の中の焚火の美しさ、豚の子供たちが親豚の乳を求めて殺到する姿の躍動感(1匹の子豚が親豚の下敷きになって悲鳴を上げて逃げていく一瞬のショットの素晴らしさ!)、姿見に映る裸身を見つめる姉を背後から弟が覗き見る場面の静謐感・・・。ただこの映画をずっと観続けていたいと感じさせる濃密な時間がそこにあります。

この映画は、すでにいろいろなところで語られているように近親相姦を扱った物語です。まさに、雄大な自然に囲まれた美しい世界で紡がれる神話的世界。ただ、僕は、今回、久しぶりにこの映画に再会して、ギリシア神話的な普遍性と共に、山の民の土着の信仰世界の特殊性にも光が当てられている点にも惹かれました。こうした迷信とも言える土着信仰に最も敏感なのは、お母さんです。彼女は、一家のあだ名である「怒りん坊」という言葉をタブー視していて、家族の誰かがそれを口にすることを決して許しません。弟が家を出て山小屋に閉じこもった時、一刻も早く彼が家に戻ってくるようにと一心不乱にマリアに祈りを捧げるのもお母さんです。さらに、山の精霊が災をもたらすことに怯え、悲劇の到来を予感するのもお母さんでした。彼女は、喘息を患い、山から悪い風が吹き降りてくる時期には発作を起こしてしまうのですが、このように家族の中で誰よりも外部の自然と交感する回路を持ってしまった者だからこそ、自然の中に潜む荒れ狂う精霊の存在を感じてしまうのかもしれません。そして、その血は、確実に姉に引き継がれていて、彼女もまた、悲劇の後に精霊たちの到来を感知してしまうことになります。

映画の最後は、夜の闇と深い雪に覆われた一軒家を写した場面で終わります。屋内から漏れる灯と、戸外に置かれたランプの明かりにより、戸外に設置された黒い布と「雪の家」が闇の中に浮かび上がります。この「雪の家」が何なのかは、ぜひこの映画を観てご自身で確認して欲しいと思います。この最後の場面は、それ自体が持つ比類のない美しさと強度だけでなく、あらゆる説明が排されているにもかかわらず感じられる神秘性と象徴性においてもまた、映画史に残る印象深いものだと言えるでしょう。まさにそこには、もしかしたら監督の意図さえ超えた「何か」が映し出されているような気がします。