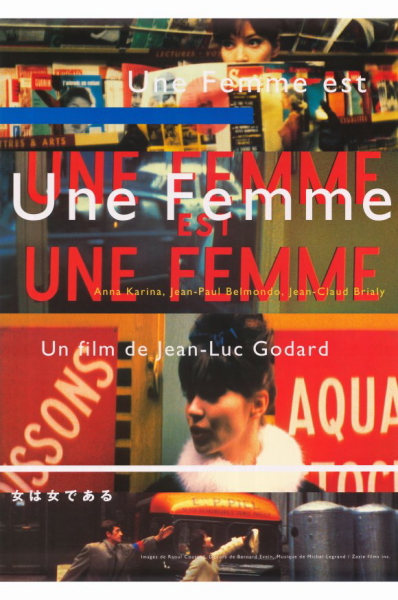

ジャン=リュック・ゴダール監督「女は女である」

「ロングデイズ・ジャーニー」を渋谷で観た後に、恵比寿に移動してゴダールの「女は女である」をはしご。特集上映「ミシェル・ルグランとヌーヴェルヴァーグの監督たち」の一本。こういう切り口は、いいですね。新たな発見があります。ミシェル・ルグランの過激な側面に触れる良い機会となりました。

僕のゴダール体験は、「気狂いピエロ」と「勝手にしやがれ」のリバイバル上映から。70年代のジガ・ヴェルトフ時代を同時代の作品として見ていたわけでもないし、50年代〜60年代のヌーベルバーグ時代も、リバイバルでしか知らない。本格的にロードショー公開でゴダールの作品を見始めたのは「パッション」以降だから、それほどゴダールにハマっているという訳ではない。

もちろん、90年代以降、現在に至るまでのゴダールの作品は深くリスペクトしているし、「パッション」「カルメンという名の女」「新ドイツ零年」「ゴダールの映画史」「アワーミュージック」「ゴダール・ソシアリスム」などは熱狂したけれど、初期のヌーベルバーグの頃の作品は、なんというか観念が先走っている感じがして、なかなか映画館に馳せ参じる気にならない。今回も、どちらかというと「お勉強」という感じです。

で、感想。。。アンナ・カリーナはやはり可愛い(当たり前だ!)、暴力的な音のモンタージュ(まあ、映画史の基本ですね)、ミュージカルへのオマージュ(だけど、正直、うるさくて疲れる)・・・ということで、まあちゃんと観ておきました、というところでしょうか。こんな言い方をすると、ある種のシネフィルから軽蔑されるんでしょうが、公開されてから半世紀以上も経っているんだから、同時代的に感動しろというのは無理な話です。これがベルリンで銀熊賞特別賞を受賞したというのも今となってはよく分からない。当時としては革新的だったんでしょうね。でも、これぐらい、ルネ・クレールやジャック・タチがもっと洗練された形でやっていると思うんだけど。。。

この時代のゴダール作品に入り込めない理由はまだある。今の基準から見ると、女性の描き方があまりに差別的でステレオタイプなのだ。デンマークからパリにやってきた女の子が、キャバレーでヌード姿で踊って生活費を稼ぐ姿を描くんだけど、これ、アンナ・カリーナ本人が実際、同じ経験と境遇にあったんだよね。それに、基本的なストーリーは、彼女があるとき突然、子供を作りたいと思い立って同棲している彼氏にせがむのにすげなく断られるというものなんだけど、当時、ゴダールとアンナ・カリーナは同棲していたから、もしかしたら二人の間で本当にあった会話をネタにしているのかもしれない。さらに、デンマーク出身のアンナ・カリーナのなまったフランス語を小馬鹿にするセリフを臆面もなく入れている。要するに、この映画はとてもアンナ・カリーナに意地悪なのである。

今風に言えば、この映画は、徹底的にアンナ・カリーナを「いじる」ことで成立していると言えるかもしれない。しかも、この「いじって」いる男は、スイスのブルジョワの息子で、超インテリのヌーベルバーグの旗手として世界から注目されていた新鋭の映画監督である。これほど一方的に権力を行使できる関係はない。そういう現実をあっさり捨象して、映画的快楽について語ることに陶酔するのは、とても私にはできませんというのが正直なところです。つけ加えれば、映画の中でヌーベルバーグの仲間たちの作品がいろいろな形で引用されたり言及されたりするのも、今から見れば仲間内意識が鼻につきます。ここにも一部エリートの特権階級的な意識を感じてしまうんですよね。

なんだか感情的になってしまいました。いろいろ文句は言ったけど、でもまあ、見るべき価値はあると思います。細部は楽しくてワクワクする工夫に溢れているし。。。何より、私の色々なモヤモヤ感をあっさりと無効にしてくれるアンナ・カリーナのキュートな躍動感!やはり彼女はヌーベルバーグの女神でした。