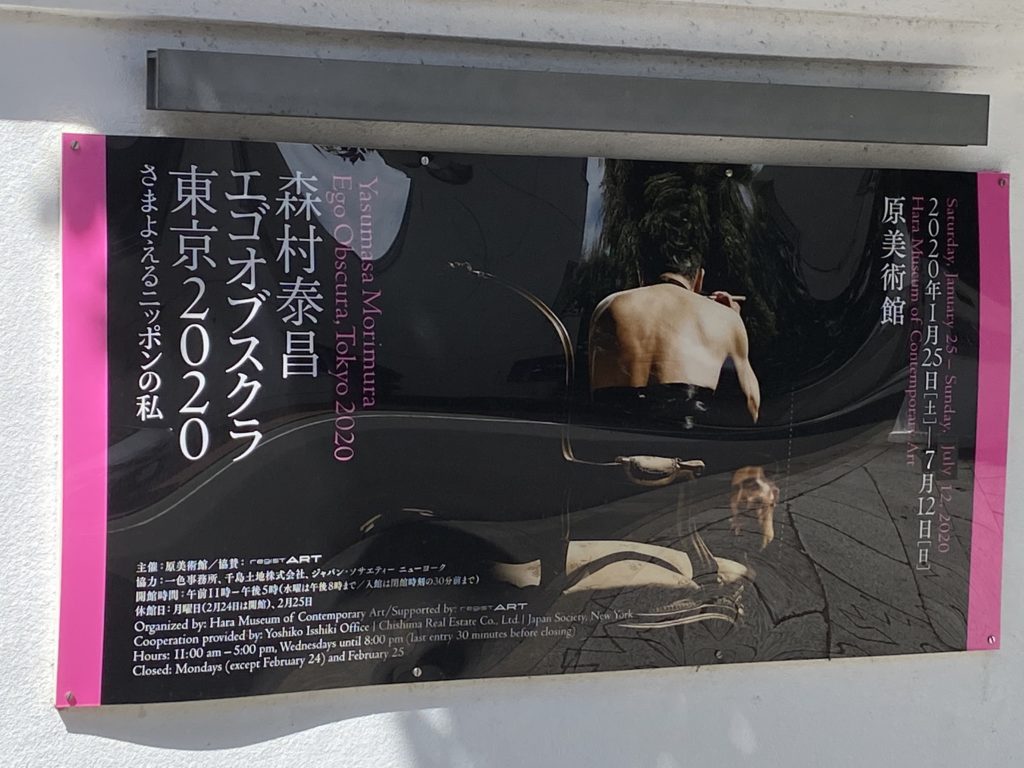

「森村泰昌:エゴオブスクラ東京2020−さまよえるニッポンの私」展@原美術館

一仕事終えたつかの間の時間を縫って、原美術館で開催中の「森村泰昌:エゴオブスクラ東京2020」展に駆け込む。7月12日まで会期を延長してくれたので何とか間に合った感じ。美術館は、事前予約、入館の際の手の消毒、チケット購入前の体温チェック・・・と何やらものものしい雰囲気で入場者も制限されている。新型コロナウィルス感染対策のため。でも、こういう形できちんと予防措置をとってもらえるのはありがたい。

余談だけど、美術館の外を見れば、みんな、毎日の通勤電車では、つり革も消毒されない中、言い訳程度に窓を開けた満員電車に乗って職場に向かっているのだ。こんなものが放置されていながら、一方で政府が定めた「ニュー・ノーマル」やらに真面目に対応して負荷がかかっている美術館のスタッフをみると気の毒になる。そもそも、3月から4月にかけて、防護服もマスクも足りない中、医療機関や介護施設のスタッフは集団感染を恐れながら、患者への対応を図ってきた。日本は、人口一人あたりの病床数もICUも足らず、マスクや防護服を医療機関に供給することもできず、そもそもPCR検査数も圧倒的に足りない。New Normalと言ってしまえば、あとは自粛警察の相互監視にまかせ、問題が起きればすぐに現場のせいにして自分は責任をとらない政府を誰も批判しない。緊急事態宣言が撤回されたとはいえ、海外ではまだ流行が続いているから、今後、第2波、第3波の可能性は十分にあるけれど、政府がPCR検査能力の増強やICUの病床数拡大に乗り出したという話は聞かない。逆に、今まで公衆衛生学の立場から科学的知見を進言してきた専門家会議を廃止し、コントロールしやすい非専門家を集めた会議を立ち上げた。自ら専門外であることを認めながら、ただ混乱を招くだけの情報をばらまいている山中伸弥教授がメンバーに入ったけれど、iPS細胞を使ってワクチンができる訳はいことぐらい、ノーベル賞受賞者でなくてもわかるだろう。その上、これ幸いと、政治家と官僚がまた巨額の資金をばらまいて利益誘導を行うだけでなく、名目だけの外部委託機関を使って天下りの官僚とお友達が甘い汁を吸っている。専門的知見も人命も人権もないがしろにし、ここまで「国民」をバカにする国はないと思うのだけど、皆、唯々諾々と従っている。変な国だ。

ちょっと感情的になってしまった。森村さんの展覧会の話である。この展覧会、もともとは米国ジャパン・ソサエティが2018年に企画した「Yasumasa Morimura Ego Obscura」展がベースになっているようである。ただし、ゴッホやデューラーの作品は外されている。この結果、原美術館の展覧会の方が、より日本とアメリカの2国間関係を巡る主題が明確になった印象を受ける。

展覧会のストーリーは明確である。テーマは日本、そして米国とアジア。映像作品として上映される「エゴオブスクラ」で森村さんが語っていくストーリーが、そのまま展覧会の主題となっている。

日本とは何か。森村さんは、あの有名なロラン・バルトの「表徴の帝国」を引用する。バルトは、日本文化の特徴として「空虚な中心」を見いだした。東京のど真ん中に不可視の中心として存在する皇居。これこそが日本を象徴しているというのだ。森村さん自身も、自分の過去を振り返りながら、その空虚さを回想する。敗戦により、戦前の日本的価値のすべてを否定する教育を受けてきた森村さん。まさに自身の文化・価値を持てない「空虚な中心」を生きることを余儀なくされているのが、今の日本人である。

その上で、森村さんは不思議なエピソードを語り出す。明治天皇は、即位前の幼少期、女として育てられたというのだ。女の子の衣装をまとい、女子のたしなみである和歌を学んだ。それは、徳川幕府への配慮で、決して権力にたてつかないという服従の現れだった。しかし、明治維新で、状況は一転する。明治天皇は、即位後、軍服に身を包み、ひげを生やしたいかつい姿で登場する。女装から男装への明治天皇の変身。森村さんは、ここに近代日本の出発点を見いだす。

そして、昭和天皇。無謀とも言える日中戦争、太平洋戦争を元首として遂行したマッチョな昭和天皇は、敗戦を迎え、GHQ総司令官のマッカーサーと並んだあの有名な写真で、再び決定的にイメージを転換させる。森村さんは、あの写真を実家のお茶屋の倉庫をスタジオに使って再現させ、この写真はまるで新婚写真のようだと述べる。マッカーサー=米国=権威主義的男性という新郎と、昭和天皇=日本=従順な女性という新婦の結婚記念写真。これが戦後日本を象徴する写真であり、男装から女装への再びの転換を示している。

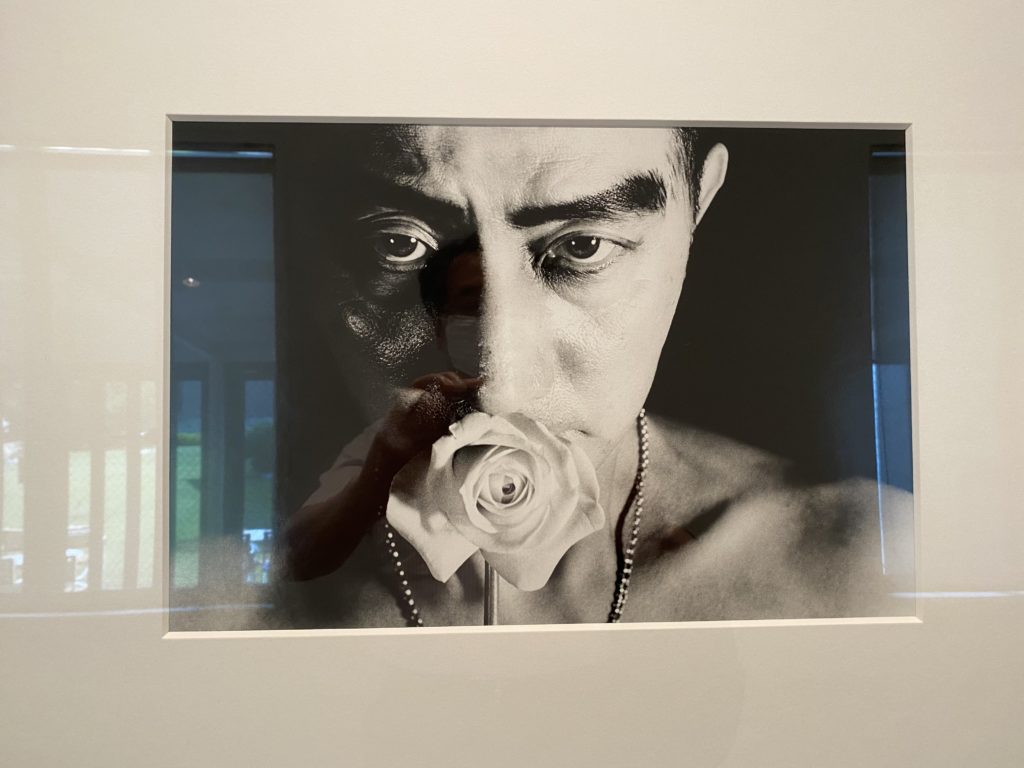

これに最もいらだったのが三島由紀夫だろう。彼は元々、青白く弱々しい女性的な文学青年だったが、心身を鍛え、軍服に身を包み、右翼的行動に邁進し、最後は市ヶ谷の自衛隊駐屯所でクーデター未遂を起こし、割腹自殺する。これを森村さんは、有名な細江英公の薔薇刑写真のパロディと、市ヶ谷で三島が自衛隊員を前に行った檄文演説のパロディで描き出す。薔薇刑の女性的な三島から、市ヶ谷での男性的な三島への変身。そこに、昭和天皇の女性化を交差させるところが森村さんらしい。

さらに、この男装〜女装を巡る思考は発展していく。マネのオリンピアをベースにした初期代表作の「肖像(双子)」と新作の「モデルヌ・オリンピア」。共に、森村さんは裸体をさらしてオリンピアに扮しているけれど、初期では、白人女性に扮していたのに対し、新作では日本人の芸者に扮しています。同時に、召使いも黒人女性から白人男性に変更します。その理由について、森村さんは、初期の作品では、欧米諸国とともに植民を支配する列強の立場にあった日本を描いたけれど、新作ではむしろ欧米から抑圧の対象としてみられているアジア人女性を描いたのだ、と説明しています。近代化の過程で日本が持っていた二重性を見事に表現した新作。森村さんの思考の深まりを感じさせます。

そして最後は、マリリン・モンロー。森村さんは、三島由紀夫が東大全共闘を相手に歴史的な討論を行った駒場キャンパスの講堂(900番教室)でマリリン・モンローに扮してパフォーマンスを行います。マッチョな三島に対し、フェミニンなマリリンを対置させることで、三島を相対化しようとする森村さん(余談ですが、900番教室に座っている学生のほとんどが男子学生という異様な光景も印象的です。東京大学がいかに不健全な大学であり、この大学を頂点とする日本の教育システムや人材養成システムがいかに反時代的なものかを実感できます)。

そして最後にこのように語ります。「三島もマリリンも、もっとうまく立ち回れば良かったのだ。三島は、女装していればもっと楽に生きることができただろう。マリリンは、女性性をもっと活用して武器にすれば良かったんだ。。。。」

展覧会の解説によると、エゴオブスクラとは「闇に包まれた曖昧な自我」という意味だそうです。曖昧さにいらだちつつも、これを活用してしたたかに抵抗していく。その武器が、価値や思想を柔軟に「着替えていく」男装、女装というスタイルだとすると、これまで森村さんが開拓してきたセルフ・ポートレートというジャンルに新たな意味が加わりそうです。森村さん、アートを通じたラディカルな思考がさらに進化を遂げているようです。

最後にひとこと。展示作品の多くが撮影可能だったのですが、マッカーサーと昭和天皇を並べた作品は撮影不可となっていました。所蔵ギャラリーの意向であれば仕方がありませんが、もしも主催者側が、「作品の撮影→SNSでの公開→昨年の愛知トリエンナーレのような炎上・脅迫騒ぎ」を懸念して自粛したのだとすれば、不幸なことだと思います。女性や障害者や性的マイノリティや貧困層などを嘲笑し、貶め、愚弄する言説と映像が無規制で氾濫している中で、周到に用意されたアート作品の映像が自主規制される社会は健全ではありません。主催者のかたがたの苦労は十分に理解できますし、責めるつもりは全くありませんが、やはり何か説明がほしかったと思いました。