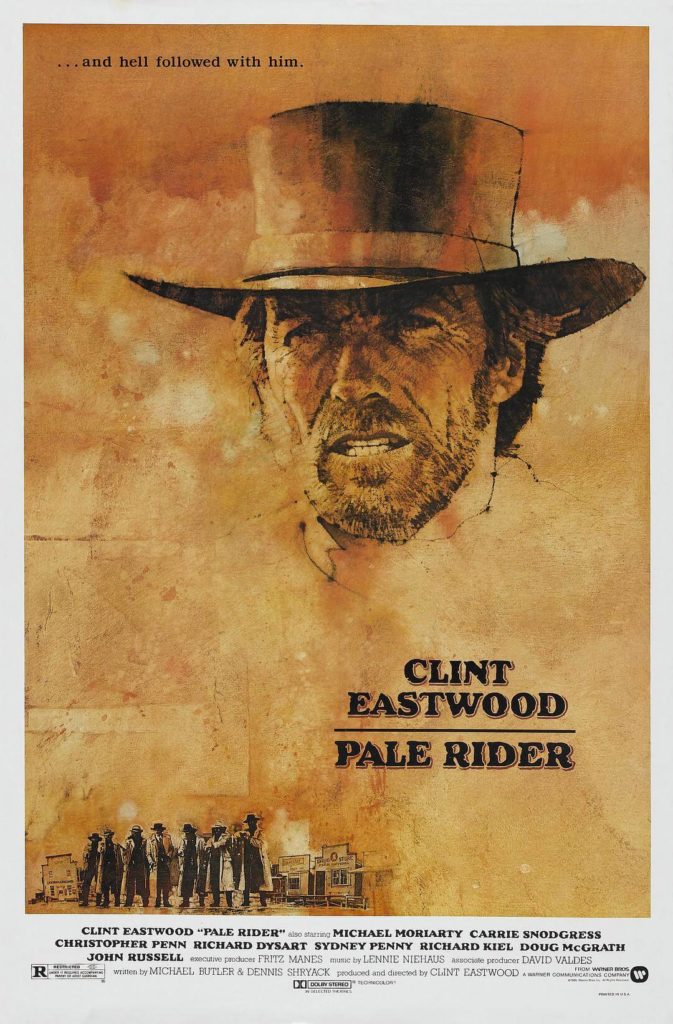

クリント・イーストウッド監督「ペイルライダー」

仕事でおおぼけをやってしまい、少し心身をシャキッとし直したいなと感じたので、クリント・イーストウッド監督の「ペイルライダー」を見る。仕事とイーストウッドにどんな関係があるのかと突っ込まれそうだけど、まあ、世の中にはいろんな人がいると言うことで勘弁してもらおう。イーストウッド的明晰さと慎みによって癒やされ励まされる人間が世の中には確実に存在するのだ。こればかりは、分かる人にしか分からない。

ペイルライダーは、1985年の作品。イーストウッドの主演・監督作品。ウィキペディアなどで流通している言説は、「荒野のストレンジャーとシェーンをあわせた作品」とされる。結構、これを引用した映画評も多い。まあ、それはそうなんだけど、イーストウッド監督はまかり間違っても「シェーン」などにオマージュを捧げるわけがない。今回、改めて見直してみて、この映画がいかに「シェーン」的なるものを解体しようとしているかがよく分かった。

物語の舞台は1880年頃のカリフォルニア州。とある峡谷の金採掘件権を取得して細々と金の採掘を行っている村が舞台。この村の金採掘権を狙う町の名士コイ・ラフッドが、手下を使って様々な嫌がらせを村人に行っている。その嫌がらせで愛犬を殺された娘ミーガンが、愛犬を弔う際に神に奇跡を祈ったところ、謎の男(=クリント・イーストウッド)が現れる。彼は説教師(Preacher)の出で立ちで村に留まる。彼の登場に心が揺れるミーガンの母のサラ。それを密かに感じつつ、ラフッドと対抗するため彼に協力を求めるサラのフィアンセのハル。

ラフッドはせっかく嫌がらせで村人達を追い出せそうになったのに、謎の男の登場で村人が団結してしまったのを知り、悪徳保安官ストックバーン(=ジョン・ラッセル)を呼び寄せる。保安官は、6人の助手を率いて、金をもらえばどんな冷酷な殺しも引き受ける男だった。ストックバーンは、謎の男の話をラフッドから聞いて「おかしい、奴は死んだはずだ」と呟く。果たして謎の男は何者なのか、かつて保安官との間に何が起きたのか、そして村はラフッドの嫌がらせから逃れることはできるのか。。。

映画は、ラフッドの手下達が、馬に乗って荒野を疾走する場面から始まる。彼らはやがて長い斜面を谷底に向かって駆け下り始める。異変に気づいた村人達があわてて家に駆け込もうとする中を、手下達が村の中に乱入し、暴虐の限りを尽くし始める。。。。「アウトロー」のオープニングを思い起こさせる演出。「アウトロー」でも、悪漢達は森の中を駆け抜けて登場してきた。イーストウッドにとって、西部劇とはジョン・フォード的な広々と開放された空間ではなく、何よりもこのような木々が生い茂った森の中で展開されるものなのだ。しかも今回は、馬たちが木々の間を縫いながら急斜面を駆け下りる様子を映し出す。その疾走感と危うさが映画の強度を高める。

西部劇に斜面を導入すること。これが、ペイルライダーの一つのテーマとなる。西部劇が高低差を導入することでどのように活性化するのか。遅れてきた西部劇監督として、イーストウッドはこのテーマに取り組む。それは、この場面の後、ラフッドの金採掘場での銃撃戦で再度繰り返されるだろう。そしてまた、映画の最後、カメラが雪山を遠景で捉え、徐々に上昇していくというショットで幕を閉じることにも反響していく。下降と上昇のテーマ。それは、もちろん、死者の影を深くたたえた謎の男の存在にも関わるテーマであり、だからこそ、夜の闇の中でふと誰とも知れない「説教師よ(Preacher!)」という声が村に響き渡る場面にも反響していく。この声の主を追い求めるようにカメラは夜の村を上から俯瞰していく。あたかも地の底から湧き上がってくるようなこの叫び声の主は誰であり、このような高低差をめぐって展開する「ペイルライダー」という映画の真の主題は何なのだろうか。

言うまでもなく、「ペイルライダー」とは、聖書の黙示録に登場する「蒼い騎士」である。死の象徴としてキリスト教徒であれば誰でも知っているこの名前を冠し、ご丁寧に初めて謎の男が登場する場面でミーガンにわざわざ聖書の該当する一節を読ませている以上、イーストウッドがこのことに無自覚であるはずがない。この物語は、死を体現するガンマン=説教師がミーガンの呼びかけに応じて死の世界から蘇り、ミーガンの願いを成就させて再び死の世界に戻っていくという物語だと、とりあえず要約することができるだろう。これを象徴するのが、彼の背中につけられた6つの痛々しい銃痕。キリストの聖痕をも想起させるこの傷は、しかし7つ目の傷を欠いている。その傷がどこにあるべきなのかは、映画の終盤、ストックバーン達との死闘の末に、今度は謎の男がストックバーンを撃つことで明らかになる。

それにしても、イーストウッドは、説教師が好きなようだ。サンダーボルトの冒頭でも、イーストウッドは説教師の姿で登場した。イーストウッド自身は、「グラン・トリノ」から「運び屋」に至るまで、教会なんてくそ食らえだと繰り返し語っているが、その映画には、キリスト教的イコンが繰り返し登場する。「ダーティー・ハリー」シリーズに登場する十字架、「グラン・トリノ」でのまるで殉教のような最後、あるいは「アメリカン・スナイパー」で砂漠の中に置き去りにされた十字架のネックレスなどなど。。。「ペイル・ライダー」においても、キリスト教の気配が濃厚に立ちこめている。

と同時に、イーストウッドは、紋切り型の西部劇的ドラマに反旗を翻す。そのターゲットが「シェーン」である。おそらくイーストウッドは、「シェーン」的なものが内包する諸テーマにいらだっている。家族の絆、大地に根ざすこと、アウトローの孤独、暴力への嫌悪・・・。このように世俗的な道徳観の伝道のツールとしての役割から西部劇を解放すること。このために、ペイルライダーは、シェーンのエピソードを踏まえるように見せかけて、それを転倒させる。そもそも、ペイルライダーの舞台となる村は、アメリカ的な農業と牧畜を生業としているのではなく、一攫千金を狙った金採掘を生業とする者たちの村だ。そして、村人達は、束の間、連帯するかのように見えて、結局は謎の男にすべての問題の解決を期待する他人任せの存在でしかない。何よりもすごいのは、シェーンに登場する男の子を14歳の娘ミーガンに変えたこと。ミーガンは、文字通りに謎の男を慕い、結婚を迫る。しかし、もちろん謎の男は小娘など相手にする訳がなく、逆にその母のサラと一夜を共にしてしまうのだ。西部劇の世界を、アメリカの精神的故郷ではなく、反道徳的なことも神秘的なことも殺戮も裏切りも起きうる異世界に変容させること。「シェーン」的なものを踏襲するように見せながら、それを転倒させることで、イーストウッドは魅力的な空間を生み出したと言えるだろう。

同時に、この映画は、イーストウッドがどうしても撮ることができなかった日本の時代劇へのオマージュでもある。イーストウッドが初めてラフッドの手下達をたたきのめす時の棒さばきは、まるで黒澤明の時代劇のようだ。一瞬で敵の棒が宙を飛び、気づいた時にはイーストウッドの棒に殴られて倒れてしまう男達。そこには、決して撮影することがかなわないけれども彼が愛した日本の時代劇へのオマージュが感じられる。

この後、イーストウッドは、「許されざる者」を監督して西部劇から身を引く。「ローハイド」シリーズでデビューし、マカロニ・ウェスタンでスターダムに上り詰めた彼のキャリアを考えると、監督作品に西部劇が少ないのは不思議な気がする。しかも、「荒野のストレンジャー」「アウトロー」「ペイルライダー」「許されざる者」と並べてみると、そこには深く死の気配が立ちこめ、復讐の主題が前面にせり上がってくることがわかる。こんなに「冥い」西部劇をなぜ彼は作り続けたのだろう。もしかしたら、イーストウッドは、遅れてきた西部劇監督としてこのジャンルにとどめを刺したかったのかも知れない。