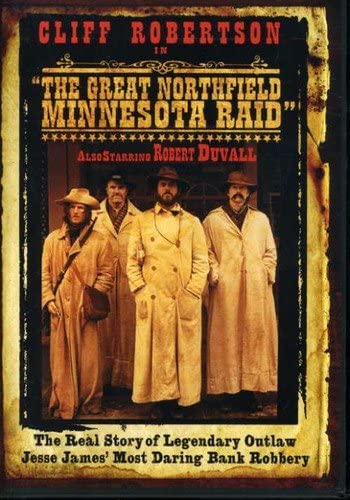

フィリップ・カウフマン監督「ミネソタ大強盗団」

フィリップ・カウフマン監督「ミネソタ大強盗団」を観る。1972年作品。「義賊」ジェシー・ジェイムズ(=ロバート・デュヴァル)と、コール・ヤング(=クリフ・ロバートソン)が率いるジェイムズ=ヤンガー・ギャング強盗団が、ミネソタのファースト・ナショナル・バンクを銀行強盗する顛末を描いた作品。

これがとても面白い。クリント・イーストウッドがこの作品を観て気に入り、1976年の西部劇「アウトロー」の脚本を彼に依頼したのがよく分かる。西部劇なんだけど、しっかりと史実を踏まえていて、ロードムービーなのか銀行強盗の物語なのか義賊の物語なのかよく分からなくて、どこか現実を超越したところがある。イーストウッドが「ペイル・ライダー」や「荒野のストレンジャー」で目指していた世界観に近い。実際、森林の中での銃撃戦や、娼館でのバカ騒ぎや、立てた棺桶の中でさらし者にされる罪人などの場面はイーストウッドの西部劇と共鳴し合っているようにみえる。

カウフマン監督の作品は、「ライトスタッフ」と「存在の耐えられない軽さ」しか観ていなかったけど、このオフビート感と、微妙にずれた世界の違和感に独特の魅力を感じた。ウィキペディアで確認したら、なんと監督は1936年生まれ。最新作の「ツイステッド」は68歳の時の作品である。まあ、今時は、イーストウッド、オリヴェイラ、ゴダール、アレン・・・と高齢現役監督が多いから驚くことはないけれど、このキャリアの長さにはすごいものがある。しかも、この人、シカゴ大学とハーバード・ロー・スクールで学び、1960年代前半にはヨーロッパで教鞭を執っていたという超インテリである。道理で、映画の随所に歴史や技術についての蘊蓄がちりばめられているわけだ。。。でもそれが嫌みにならず、作品世界に深みを与えているところは天与の才能なんだろうな。。。。

色々と魅力的な場面が多いけれど、僕が気に入ったのは、映画の中盤の少々長目の野球の試合の場面。町の対抗戦なんだけど、とてものどか。投手は下投げだし、選手はグローブなしでボールを追いかけるので、あまり早く投げられない。バッターも野手も体当たりありで、試合は荒れに荒れて46対47なんていうスコアになってしまう。しかも最後は、コールがボールを撃ってバラバラにしてしまい、ランナーが生還してサヨナラ勝ちという終わり方。そののどかさがオフビート感を高める。

ちなみに、この映画の時代設定は、アメリカ建国100周年の1876年。同年にナショナル・リーグが発足し、アメリカ初のメジャーリーグが始まった。その影響がミネソタにまで及んでいる訳だけど、南部出身のコール達にとっては、南北戦争終了後10年で、北部のヤンキー達が幅をきかせている上に、野球なんて訳の分からないことを始めていまいましいという思いも当然ある。そんな微妙な感覚が、描かれていて面白い。映画に登場する蒸気「自動車」や蒸気「オルガン」や、コールが口にするエジソン発明の「電話」なども、西部劇と現代とが地続きであることを改めて認識させてくれる。

そしてまた、この映画にも様々な「ビジョン」が描き出される。そもそも、ジェシー・ジェイムズは、銀行強盗の計画をまるで神の召命でもあるかのように説いて仲間達を焚き付け、行く先々で無意味な殺戮を繰り返す狂信的な男として描かれている。南部によくいる狂信的な伝道師の気配を濃厚にたたえた人物である。これに対して、コール・ヤングは常識的で合理的な判断をする男として描かれているのだけど、何発銃弾を受けても死なない不思議な存在でもある。さらに、彼が映画の冒頭で撃たれて死の淵をさまよっているときに目にする幻影が、実は映画の最後で再び彼が撃たれて生死の境をさまよう際に実際に観た風景であることが明らかになる時、彼もまた幻視者であることが示唆される。そんなコール・ヤングを助けるのが女呪術師なのだから、この映画の不思議さが分かってもらえると思う。

ニューシネマ全盛の時代に、その雰囲気を取り入れつつ、あくまでもオフ・ビートな独自性を貫いた愛すべき作品である。