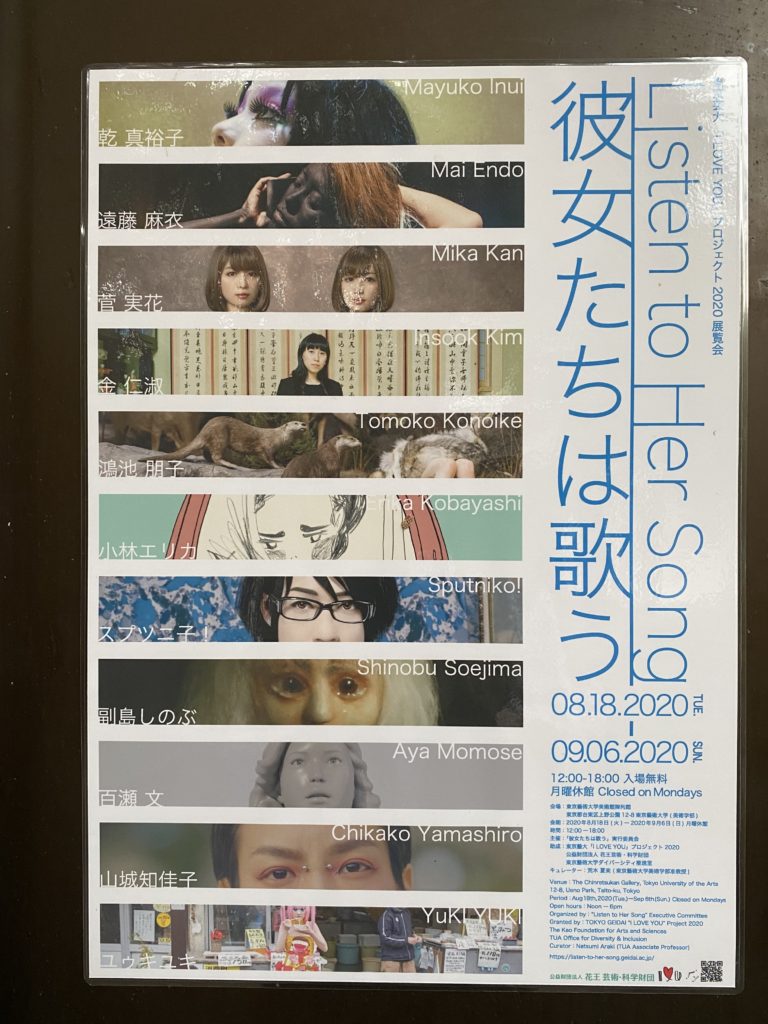

「彼女たちは歌う」@東京藝術大学美術館陳列館

続いて、同じ東京藝術大学美術館の別館陳列館で開催されている「彼女たちは歌う」展を覗く。「他者との出会いを通じて差異を超える」を基本テーマに、11人の女性アーチストの作品を展示する試み。僕の、お目当ては、例によって鴻池朋子さん。残念ながら彼女の作品は階段の片隅に置かれた旧作だけだったけど、おかげで何人か気になるアーチストと出会うことができた。

まず印象的だったのは、遠藤麻衣さんの作品。ボディ・ペインティングを施し、様々なポーズを取って「変身」した姿を撮影したポートレート写真。タイトルは「私は蛇に似る」。女性と「蛇」の関係は、聖書のエデンの園で禁断の智慧の果実を食べるようイブを誘惑する蛇から、日本を含めて世界各地に伝承される蛇女や蛇との異類婚の物語でも明らか。蛇という表象がもたらすネガティブなイメージを逆手に取り、自ら蛇に扮した写真を撮ることで、こうしたネガティブなイメージをより積極的に引き受けようという錯綜したアイデンティティ戦略に基づく作品。同時に、影の中からこちらを見つける厳しい視線、それと対照的にユーモアさえ感じさせる蛇の目、そして今まさに襲われようとしている鳥の姿まで、一枚の写真の中に様々な物語性を組み込んだ作品世界は新鮮だった。

副島しのぶの「人形が悲しみを演じるとき」も気に入った作品の一つ。人形アニメーションのビデオ作品で、映し出されている人形が涙を流すのを映像化しただけの作品なんだけど、その人形の微妙な表情の移ろいと、全体から発散されているバルネラビリティの感覚が、弱い立場にある女性たちの置かれている困難な状況を普遍化しているようで、非常にインパクトがあった。妖精のようでもあり、どこかの少数民族の娘でもあるような人形の造型が、その感覚をいっそうかき立てているような気がする。もちろん、すべてのアート作品がそうであるように、この作品もまた、こうした一元的な解釈を拒む多元性を持っているんだけれど。。。

そして、今回、もっとも印象に残った作品が百瀬文さんの「Social Distance」。と言っても、新型コロナウィルス感染拡大で喧伝されているソーシャル・ディスタンスの話ではない。この作品のテーマは、人間関係の間に生じるわずかな亀裂や距離。

作品は、とてもシンプルなビデオ作品で、部屋のベッドで横たわっている女性とその部屋の机に向かっている男性の「会話」が描かれるだけである。但し、その「会話」は、言葉と手話。横たわっている女性は聾唖者で手話でしか会話することが出来ない。彼女は、横たわったまま、(おそらくはパートナーである)男性に語りかける。それは、二人がソウルに旅行した時の思い出で、彼女がバスの中であたりをキョロキョロと見回しているのを男性がたしなめたことについての会話である。彼女は、男性が一方的にたしなめたことを指摘し、「あなたは私のことがわかっていない」となじる。

男性は、急に昔の話を始めた彼女にどう対処して良いかわからず穏やかに対応しようとする。そもそもそんな会話があったことを自分は覚えていないし、その時にそういう会話があったかもしれないけれど、それによって二人の間に険悪な空気が流れたわけでもない。言い方に配慮がなかったかもしれないことは謝るけれど、なぜ今、そういう話をし始めるのか理解できない・・・。これは普通の男性であれば、当然行うような対応だし、二人の会話を聞いているかぎり(手話の部分は字幕が出るので、一部は「見ている限り」)、男性に落ち度はないように見える。むしろ、少々、理不尽とも思える彼女の話に忍耐強く、誠実に対応している点で好感する感じさせる。

しかし、彼女は、そんな男性の対応では引き下がらない。その時、自分がどんなに不安であったか、男性の言い方にいかに自分が傷ついたかを切々と訴え、さらにその感情を理解しようとしない男性を非難する。これに対して、男性の対応も徐々に感情的になっていく。もちろん、だからと言ってこの二人のあいだで諍いが起きたり暴力がなされることはない。男性は、時に自身も手話を交えながら、あくまでも穏便に会話を済ませようとする。女性も横たわった姿勢から動かない。しかし、これを見ていると、徐々に二人の間に横たわる「Social Distance」が浮かび上がり、さらに二人の関係性を規定するある種の権力関係が明らかになってくる。

このビデオでは、女性はずっと横たわったままであり、男性はベッドの横に座って上から彼女を見下ろしている。二人とも顔は見えず、画面に映るのは会話の音声と手話の動きだけである。その二人の姿勢の違いにまず権力関係が表現される。横たわり、徹底的に受け身の姿勢を余儀なくされている女性と、彼女をなだめようとしつつも、座って上から見下ろす姿勢をとり続ける男性。この権力関係は、さらに男性が、彼女の話を「遮ろう」とすることで強化される。女性は手話でしか話をすることが出来ないが、男性はその話を遮ろうと彼女の手を握りしめるのだ。それは暴力的な行為とはほど遠く、むしろ愛情表現と言って良いぐらいの優しい抱擁である。しかし、その仕草がどのように優しく愛情に満ちたものだったとしても、やはりその行為は、話すことが出来ない彼女が持っている唯一のコミュニケーション手段を奪うものである。

そして男性は、彼女の手を握りしめたまま自分の言いたいことを「話す」。相手の発言を抑圧し、一方的に自分の言葉を伝える行為。それは、まさに彼女がはじめたソウルのバス内での抑圧を反復する行為である。こうして権力関係が再生産されていく過程を、作品は映像の中に定着させる。その時、作品を見ている観客達は、この世界に張り巡らされている「Social Distance」とこれを支えるミクロで不可視の権力関係が一瞬浮上していることを目の当たりにするだろう。良い作品だと思う。

たぶん、今の時代に女性アーチストだけの作品展を企画することの意味は、かつてのフェミニスト・アートのように声高に女性の権利の回復や女性性の解放を主張するのではなく、こうした作品群のように、女性という性が抱え込んでいるある種の違和感を見つめ、その違和感が作動する社会的な権力関係や通念、常識などを一つ一つ検証し、それを乗り越える何かを作品として提示していくことにあると思う。その意味で、今回の企画展は、とても見応えのあるものになった。男性は、今の社会に生きているかぎり、男性性を自覚させられる機会は少ない。それは、現代社会が、男性を規範として作り上げられている社会だからである。その規範に従うかぎり、ジェンダーの問題は浮上してこない。逆に言えば、こうした規範からはみ出す部分を抱えている女性、さらにLGBTQだけが、規範によってジェンダーを自覚させられることになる。そこから、一見すると普遍性を持っているかのように見える規範を相対化させ、より普遍的な何かを提示すること。それが今回の企画展の魅力の源泉だと思う。ぜひこれからも続けてほしい企画展でした。