「エキソニモ UN-DEAD-LINK」展@東京都写真美術館

東京都写真美術館で「エキソニモ アン・デッド・リンク」展を見る。インターネット創世期からインターネット・アートを展開してきた二人組ユニットの24年間の活動を回顧する展覧会。Mosaicブラウザ時代からインターネットを利用してきた者には、外せない展覧会。

今でこそ、インターネットはさくさくと動画が鑑賞でき、SNSを通じたジョイント・セッションや、共同のアート作品制作ができるようになったけれど、初期は本当に試行錯誤だった。

個人的な思い出話で恐縮だけど、例えば、まだ電話回線を通じたインターネット接続しか出来なかった頃、僕はインターネット上で動画を見ることができるようになったという噂を聞きつけてリンクを辿り、ファイルをダウンロードしたことがある。それは、金子修介監督の「ガメラ 大怪獣空中決戦」の一シーンだった。待つこと約40分、ようやくダウンロードが完了して当時の最新テクノロジーだったQuick Timeで立ち上げた動画はわずか20秒足らずのガメラの火炎放射シーンだった。長い待機の末に目にしたパラパラ漫画のような動画を再生しながら、なんだか深い疲労を感じたのを今でも強烈に覚えている。それでも当時としては画期的な出来事だったのである。

こういう経験をしてきたおじさんにとって、エキソニモの活動は、本当に心に刺さる。あの、悩ましくいらだたしいけれど、世界を決定的に変えるテクノロジーの誕生に自分たちは立ち会っているんだという感覚を経験した者だけが共有する連帯感とでも言えば良いだろうか。

実際、96年のインタラクティブ作品「KAO」など、今の技術から考えれば小学生でもできそうな作品だけど、当時は「JAVAに関する技術・応用・表現大賞」を受賞した傑作なのだ。

もちろん、そんな風にノスタルジアに浸っているだけでは面白くもなんともない。エキソニモの活動のユニークな点は、テクノロジーの発展に応じて、その作品をどんどん進化させているところにある。しかも、デジタルの中にローテクのアナログを組み込むというユーモアのセンスと、今もなお生成し、発展していくインターネット空間へのある種の畏敬の念があるのだ。これこそまさにアートである。

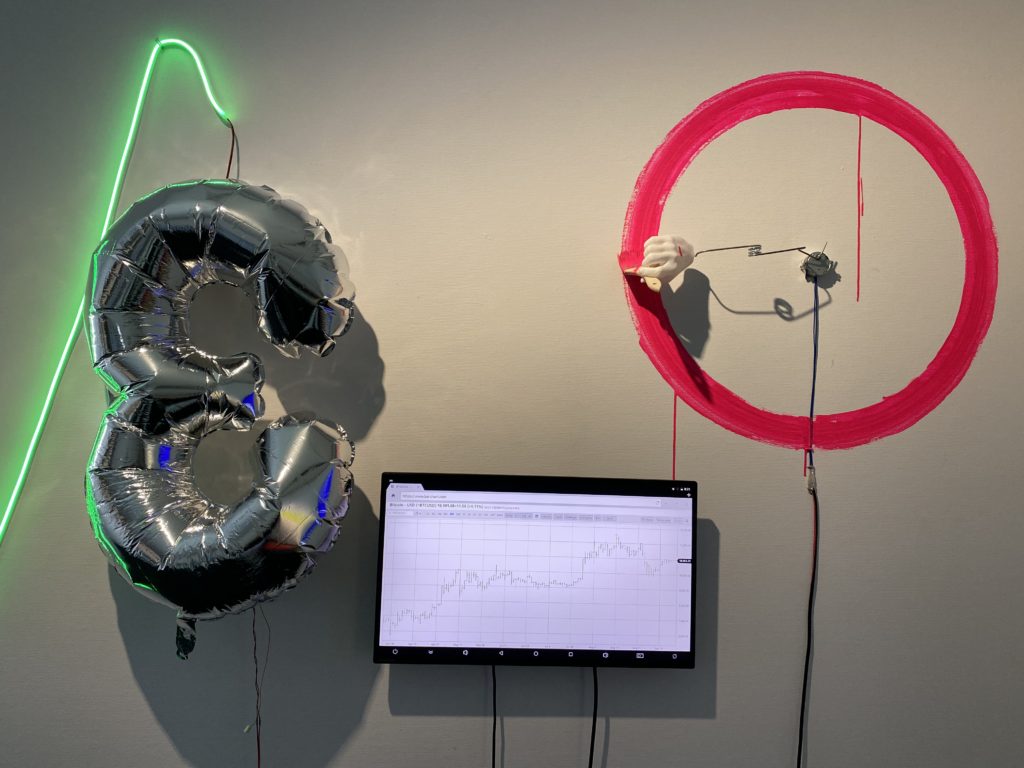

例えば、会場の前に設置されたインスタレーション。ビットコインのマイニング情報がディスプレイに映し出され、一定額のビットコインが生成されると通貨記号のバルーンが膨らむという作品である。だからなんだ、と言われればそれまでだけど、ビットコインという何かよく分からない存在がこのような形で可視化されることに喜びを感じないだろうか。

あるいは新作の「Un-Dead-Link」。3Dシューティングゲーム内でキャラクターが死ぬと、これに連動してグランドピアノが鳴るというこの作品は、バーチャルな空間とリアルな空間が実は接続していること改めて認識させてくれる。唐突に鳴らされるピアノの音によって覚醒されるのは私達の認識だ。いまや、アメリカのペンタゴンに自宅からコントロールルームに通い、中東のドローンを操作してタリバンを掃討できる時代になっているのである。そのことがアート作品として提示されることの驚き!

そして、「Spiritual Computing Series 祈」。光学式マウスを二つ重ねると、マウスの発する光が相互に干渉して、デスクトップ上のカーソルが勝手に動き出す。その現象をディスプレイ上に定着させた作品である。マウスの種類や重ね方によって、カーソルの動きは微妙に変化する。その動きを追っていると、不思議な気持ちに捕らわれる。人間の介在がないところで生成されるデータによって生まれる動き。それは、例えば、ジョン・ケージが追求したチャンス・オペレーションのように、ある種の超越性が実体化した作品のようにも見える。これは面白い。

思えば、インターネット空間は、いまやわれわれ人類の想像力を越えた巨大な情報空間へと成長し、人類のコントロールの範囲をとっくに越えて独自のうねりを獲得しつつある。分かりやすい例で言えば、SNSの炎上がそうだろう。アルゴリズムによるターゲティングもそうだ。今後、AIが発達し、ビッグ・データの処理がより高速化すれば、さらに新たな世界が広がって行くに違いない。それは便利であると同時に、人智を超えたという点で気味の悪い存在でもある。だからこそ、黒沢清監督「回路」のような底知れない恐怖感が生まれるわけだし、あるいはスパイク・ジョーンズ監督の「her/世界でひとつの彼女」のようにある決定的な幸福と喪失が描かれることになるのだ。

とは言え、エキソニモの作品はどこか暖かく懐かしい。それは、こうした目に見えない情報空間を可視化し、アナログ化しようという初期からの一貫した姿勢によるところが大きいだろう。例えばKissのような一つ間違えれば脱力してしまうような作品に魅力が感じられるのも、この卓抜したアナログのユーモア・センスにある。

エキソニモ、ぜひこれからも作品の制作を続けてほしい!

(展覧会の情報はこちらから)