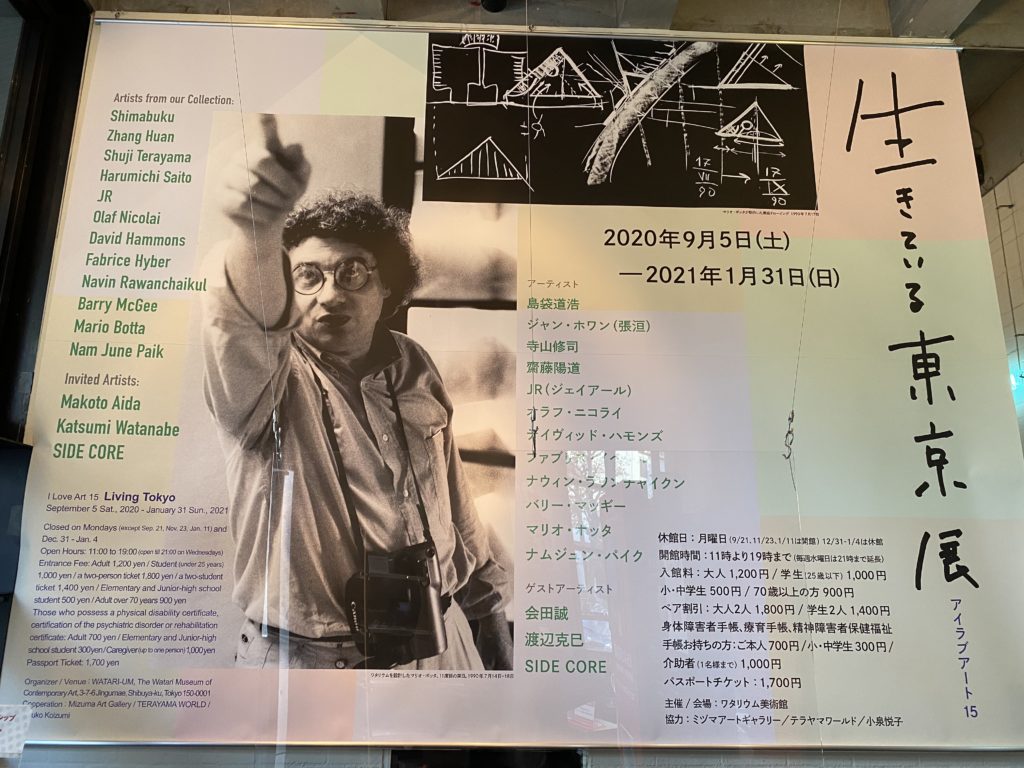

「生きている東京」展@ワタリウム美術館

今日はアートの日にすることにして、ワタリウム美術館に移動。「生きている東京」展を見る。2020年に開館30周年を迎えたワタリウム美術館の企画展。過去30年の歴史を振り返りつつ、新型コロナウィルス感染拡大で変容した東京という都市をアートを通じて見直そうという意欲的な企画。

ワタリウム美術館を設計したマリオ・ポッタのドローイングや設計スケッチ、ナムジュン・パイクのビデオ・インスタレーション「時は三角形」などを見ていると、ワタリウム美術館が活動を開始した90年代の記憶が蘇る。さらに、その記憶は寺山修司が東京の各地でゲリラ的に展開した市外劇のドキュメントによって70年代へと遡る。前衛の時代からバブルを経て本格的なアート・センターへと変容を遂げた、もう一つの東京の歴史。さらにそれは、ナウィン・ラワンチャイクンの極彩色ポップに彩られた「マイペンライ東京」によって、アジアのアートセンターを目指した東京の記憶を喚起する。

しかし、1990年代以降の喪われた20年はアートにも確実に影響を及ぼし、作品はよりプライベートで密やかなものへと変容を遂げていくだろう。例えば、それは、斎藤陽道のかそけきカラー写真シリーズ「せかいさがし」として表現される。しかし、これは東日本大震災によって、再び変容し、アートはコミュニティ、つながり、社会へと向かっていく。被災地を訪れて住民に自撮り写真を依頼し、これをワタリウム美術館の壁面に展示したJRの「インサイドアウト」のドキュメントを見ていると、あの時、アートもまた変わろうとしたことが思い起こされる。

では、新型コロナウィルス感染拡大による緊急事態宣言を受けて夜の街が無人となった現在の東京の経験を経て、アートはどこに向かうのだろうか。たぶん、今という時代について考える時には、新型コロナウィルスに直接関連することだけでなく、横行する「自己責任」プレッシャーと、少しでもルールに違反した者を容赦なく糾弾しようとする「自粛警察」、我が身のことだけを考えて医療従事者やエセンシャル・ワーカーを自分たちの領域から排除しようという極端な利己主義と排斥主義も考えなければならないだろう。愛知トリエンナーレで噴出したアートに対する検閲の動きやネット上に蔓延する特定の個人を徹底的に糾弾する「炎上」などへの視野も必要だ。これらは結局、新自由主義の下で進められた徹底的な経済合理主義、これによる非正規労働者の拡大と低賃金労働の再生産の産物だということも忘れてはならない。

こんな息苦しい時代に、アートはどのように反応するのだろうか。例えば、会田誠の「東京城」は、2019年の作品だけど、東京という街に前時代的な武家政権のシンボルとも言える城のミニチュアを出現させることで、この時代の相対化を図ろうとする。国会議事堂に向かう道の左右に東京城を配したスケッチは、民主主義国家でありながら、民意から遙か離れて一部の武家集団の生き残りだけを追求する日本の現状を皮肉っているように見える。

あるいは、SIDE COREの「empty spring」。緊急事態宣言で無人となった夜の東京で、ホウキやゴミ袋や建設工事現場標識や道路標示が勝手に動き出すポルターガイスト現象を映像化する。その様子は、怪異と言うよりも少しユーモラスで愛らしささえ感じられる現象だ。人がいなくなった都市で、それと名指すことが出来ないなにかが動いている。都市自身が持っている鼓動のようなものに耳を澄ませることを思い出させてくれたという点で、コロナ禍は今の日本に意味があったのかもしれない。

そして、Chimp↑ Pomの「いきのこる」。東日本大震災後に設置されたこの作品は、福島原発事故からの逃走を直接的なメッセージとしているけれど、その後、さらに悪化した政治・経済の沈滞やコロナ禍で疲弊した現在を突破しようという意思を感じさせる点で、今の時代にも呼応するものを感じた。

やはりアートには力がある。このささやかな企画展でも、そこには過去を振り返り、現在を批判的に考察した上で、未来に向かおうというメッセージがある。展覧会の企画自身が困難な時代に、こういう力を与えてくれる展覧会を立ち上げてくれたワタリウム美術館に感謝である。