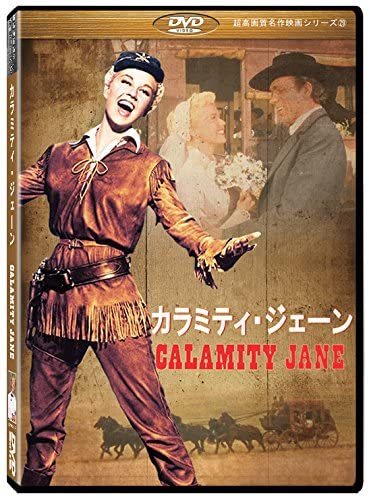

デイヴィッド・バトラー監督「カラミティ・ジェーン」

BSシネマで放映されたデイヴィッド・バトラー監督の「カラミティ・ジェーン」を観る。1953年の作品。出演はドリス・ディ、ハワード・キール他。噂には聞いていたけれど、予想を超えて楽しめる西部劇ミュージカルになっていた。これは拾いもの!

物語の舞台は西部のダコタ準州デッドウッド。まだ鉄道などは開通しておらず、ネイティブ・アメリカンの居留地を駅馬車で通過しないとたどり着けない辺鄙な田舎町である。駅馬車のボディガードとして働いているカラミティ・ジェーン(=ドリス・ディ)は、いつも男のような格好をし、何かというと銃をぶっ放すじゃじゃ馬として知られていた。しかも話に尾ひれをつけることでも有名。今日も、町への途上で何十人ものネイティブ・アメリカンに襲われたのを見事に撃退したと大口を叩いて酒場の男たちの笑いを誘っていた。彼女が心を許す友人は、ならず者で知られたワイルド・ビル・ヒコック(=ハワード・キール)。しかし、ジェーンは密かに街の側の砦に駐留するダニー・ギルマーティン少尉に心を寄せていた。。。

ある日のこと、ひょんなことから町で唯一の劇場に、シカゴで活躍する大女優アデレード・アダムスを連れてくると約束してしまったジェーンは、無謀にも何のつてもなしにシカゴに乗り込む。慣れぬ都会の洗練された女性たちに驚くジェーン。しかも、ジェーンがシカゴに到着した日はアデレード・アダムスの最終公演の日だった。舞台がはねるとアデレード・アダムスはさっさとパリに旅立ってしまったことも知らずに、彼女の楽屋に乗り込んだジェーンは、付き人のケイティ・ブラウンを間違えて町に連れ帰ってしまう。そして。。。

この映画の魅力は、とにかくもドリス・ディの圧倒的な歌と踊りと演技にある。映画の冒頭からいきなりショットガンを抱えて駅馬車の御者台に座るドリス・ディが映し出されたかと思うと、彼女の歌が始まる。駅馬車の御者台から屋根へ、さらに鞭を振り回しながら歌い続ける彼女の姿は圧倒的な躍動感に満ちている。まさにカラミティ・ジェーンの幕開けにふさわしい。さらに、駅馬車が町に到着すると、彼女は酒場に乗り込み、荒くれ男たちを従えて飲み、歌い、踊り、拳銃をぶっ放すのだ。酒場のカウンター上で踊り、塩をまいた床の上でタップ・ダンスを披露し、ついには回し蹴りで男たちの帽子を吹っ飛ばすという過激な場面。これは面白い。

それだけではない。カラミティ・ジェーンは、男勝りのじゃじゃ馬だけど、密かにギルマーティン少尉に心を寄せ、結婚したいと望んでいた。それを知ったケイティは、カラミティ・ジェーンのむさ苦しい掘っ立て小屋をこざっぱりした住処に改装してギルマーティン少尉をお茶に招待し、さらに砦で開催されるダンス・パーティーに出席するためにカラミティ・ジェーンのドレスまで用意してやるのだ。ダンス会場に到着したカラミティ・ジェーンが、カスター将軍からもらったという軍人用のコートを脱いでドレス姿になったときの美しさ!エスコート役のワイルド・ビル・ヒコックも思わず息をのみ、会場の若い将校たちは列をなしてカラミティ・ジェーンにダンスの申込みをする。男勝りのじゃじゃ馬が、誰もが息をのむ美しい淑女に変身する。この印象的な場面は、やはりドリス・ディだからこそ。ヒッチコック監督の「知りすぎていた男」でも圧倒的な存在感を示していたけれど、やはり彼女は素晴らしい女優である。

映画は、カラミティ・ジェーン、ワイルド・ビル・ヒコック、ケイティ・ブラウン、ダニー・ギルマーティン少尉の四角関係を巡って展開していく。それはそれで面白いし、映画の結末は50年代のミュージカルにふさわしくハッピィー・エンドに終わるだろう。でも、この映画の魅力は、そうしたウェル・メイドのラブ・ロマンスにあるのではない。むしろ、この時代にしてはラディカルすぎるジェンダーの越境にある。

そもそも主役のカラミティ・ジェーンが、男と女の境界をやすやすと越えていく存在である。歴史上の実在人物である彼女は、実際に騎兵隊の斥候として働いていたこともある女丈夫だが、これまで紹介してきたように、男勝りのガンマン(ガンパーソン?)である。彼女は、ネイティブ・アメリカンに捕らわれた少尉を奪還するために単身敵地に乗り込みさえするのだ。ここでは、ネイティブ・アメリカンに略奪された白人の女を騎兵隊が奪還するという西部劇のお約束が見事に転倒されている。さらに彼女は、ふだん軍服のような格好で汚いが、ダンス・パーティーでは華麗なドレスに身を包むことも出来るし、映画の後半ではこざっぱりしたズボンとシャツの乗馬服で馬を駆る場面も見せてくれる。

そんな彼女に呼応するように、男たちも女装する。そもそも、カラミティ・ジェーンがアドレード・アダムスを呼びに行く羽目になったのは、フランシス・フライヤーという名前の芸人を劇場主が女芸人と間違えて招いたことから始まったのだ。劇場主から、女の姿でないと暴動が起きると脅されて泣く泣く女装して舞台に立つフランシス・フライヤー。もちろん、男だと言うことはすぐにばれてしまうけれど、女装して舞台で歌い・踊る場面は妙な色気も感じさせる。

さらに、名うてのアウトローとして有名なワイルド・ビル・ヒコックも、カラミティ・ジェーンとの賭けに負けて、ネイティブ・アメリカンの娘姿をさせられる。巨大な体躯を持て余しながら、ちゃんと三つ編みのお下げにしてスカートをはいている姿がいじらしい。それを見て大声で笑うカラミティ・ジェーンと観客たち。「今度笑った奴の額には穴を開けてやる」という脅しもどこ吹く風で笑い続けるカラミティ・ジェーンの豪快さが、この映画の隠れた主題を表しているようだ。

そう、この映画は、1950年代アメリカという、まだ旧い価値観や規範が強く残っていて、同性愛や女装など、今風に言えばLGBTQと呼ばれる存在を決して認めようとしない社会を密かに嘲弄し、性的少数者に密かなエールを送る作品でもあるのだ。女性であるというだけでレディとして振る舞わなければならないという規範に反旗を翻したカラミティ・ジェーン。彼女が最終的に女としての幸せを望んだとしても、それは社会的な規範に従ったわけではなく、自身の感情に従い、自らそういう生きかたを選択したからなのである。

そうした目で見ると、例えば、カラミティ・ジェーンが砦に向かう馬車の上でふと漏らす「きれいな風景。この土地は本当に住み心地が良いわね。だからこそ、ネイティブ・アメリカンの人たちは白人と戦い続けているんだけど。。。」という言葉も、何かメッセージ性を感じさせる。様々な制約の中でも、きちんと自ら信じる価値を発信しようとした作品。好感が持てました。