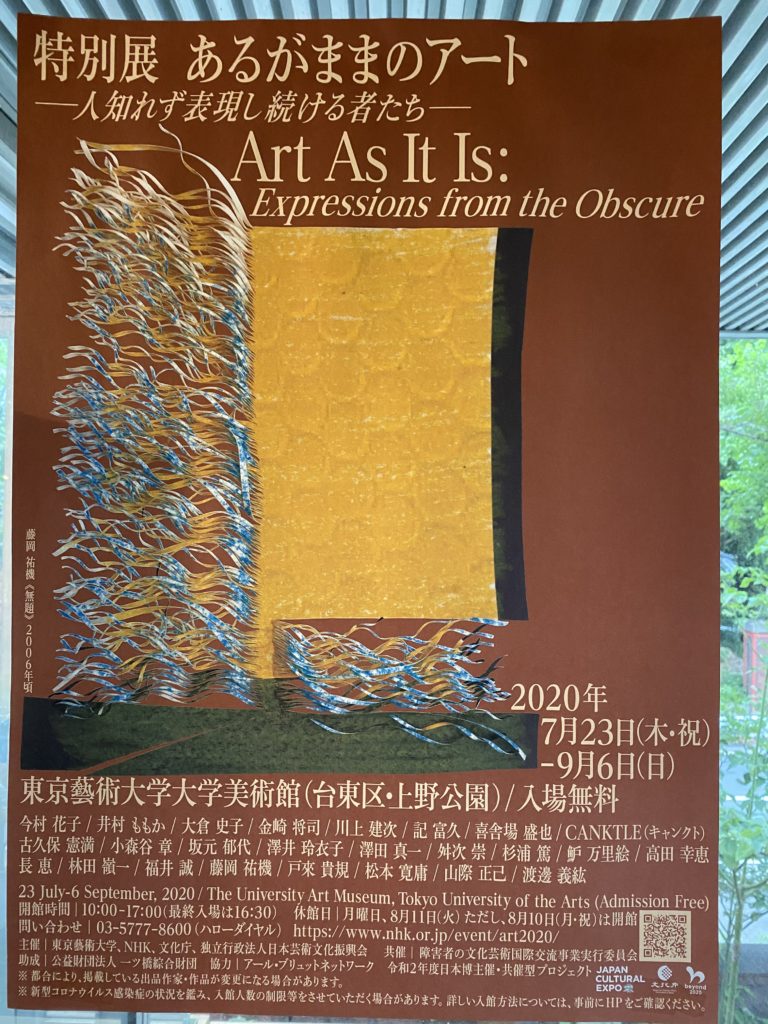

「あるがままのアートー人知れず表現し続ける者たちー」展@東京藝術大学美術館

東京都美術館で浮世絵を見た後、東京藝術大学美術館に移動して「あるがままのアートー人知れず表現し続ける者たちー」展を見る。東京藝術大学、NHK、文化庁、日本芸術文化振興会の共催。これもオリンピック関連だけど、こちらの方はパラリンピックの方。日本のアール・ブリュットやアウトサイダーアートの作家達の作品を集めた展覧会。

アール・ブリュットやアウトサイダー・アートとは、正規の美術教育を受けていないにもかかわらず、なにかに憑かれたように作品を作り続ける人たちのアートを指す。何らかの知的障害を抱えている人もいれば、普通に日常生活を送りつつ密かに作品を作り続ける人もいる。国際的に有名な例で言えば、障害者養護施設を脱走したあと半世紀にわたって掃除人の仕事をしながら誰にも知られずに黙々と「非現実の王国で」という膨大な作品を制作し続け、死後に発見されて一躍有名になったヘンリー・ダーガーがいる。日本でも、アール・ブリュット専門の美術館が各地に設立され、関心が高まっている。

僕がこの世界に関心を持つのは、そこにアートの根源的な姿があるような気がするから。「芸術人類学」的な関心と言ったら良いだろうか、「表現したい」という能動的な姿勢と「表現しなければならない」という受動的な姿勢が渾然一体となって生まれてきた作品から透かし見える人間とアートの関係。芸術人類学の言葉を借りるなら、「ホモ・オルナートゥス(飾る人)」としての人間が、なぜ表現しようとするのかという限界領域を、彼らアール・ブリュットの作家達が示しているような気がする、と言い換えることもできる。

とりあえず、理屈抜きに展覧会場を回ってみる。まず圧倒されるのが、魲万里絵(すずき まりえ)の作品。乳房や性器を強調した女性の身体と胎児、はさみなどの強迫的なイメージが、圧倒的な色彩と形態で描かれた作品。しかも、一面に細かいドットが打ち込まれている。女性であることの身体的な不安や違和感をそのままキャンバスにぶつけたように感じられる一方で、どこか神話的な思考も感じられる。例えば、古事記に登場する蛭子のように、新たな命を産みだすという行為が本源的にもっている不安感がここに形象化されている。

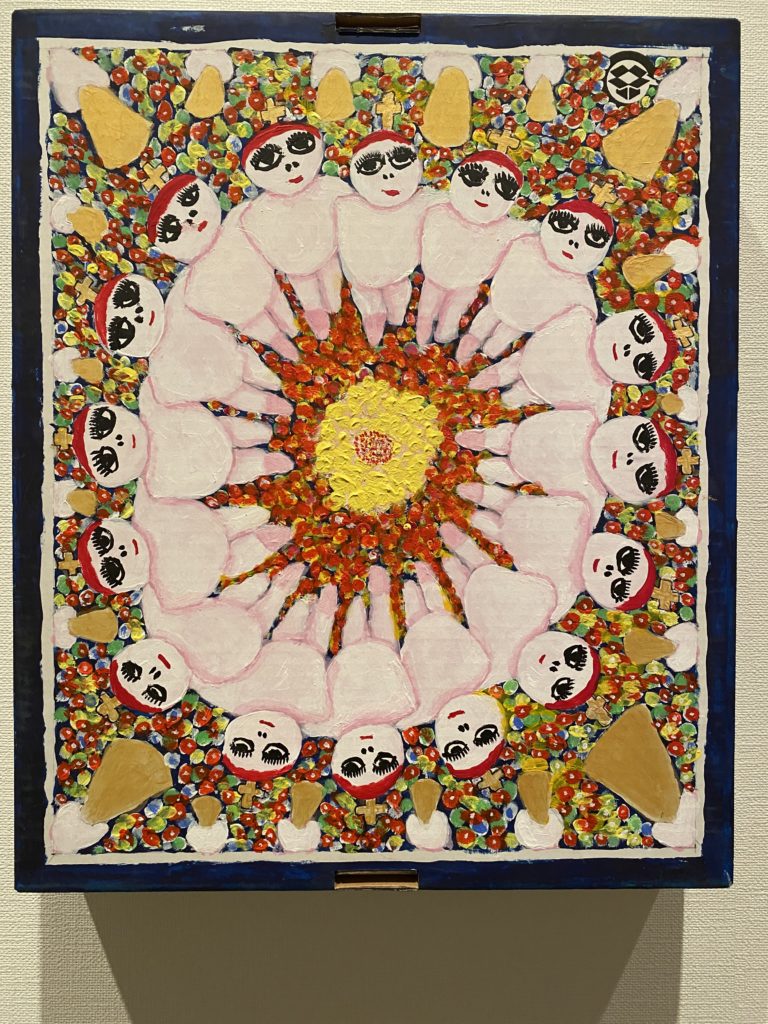

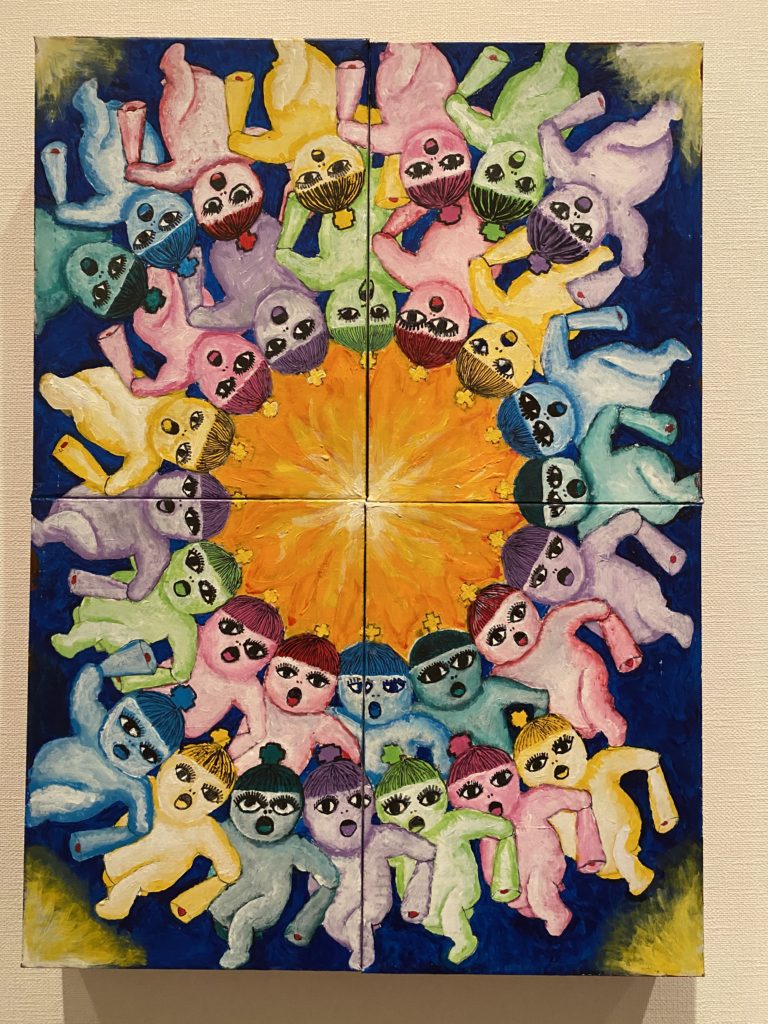

あるいは、長恵の「天子シリーズ」。「天子=天皇」と「天子=天使」が一つの絵の中で共存する。その素朴な絵柄とは裏腹に、天子が天使へと変容し、さらに密教系の千手観音やキリスト教の天使像が召喚され、祝祭のハンドベルが打ち鳴らされる。原色の華麗な色彩がちりばめられ、円形と繰り返しが多用される形態は、どこか原初の有機体をも想起させる。あるいは、精子と卵子なのかもしれない。そこに描かれる胎児のような天子像が、こうしたすべてのイメージを渾然一体にし、神話的な世界を形成する。なぜ、こんな表現が可能なのだろうか。そこには、通常の宗教的表現を超えた、レヴィ=ストロースが抽出したような原初の神話的思考が垣間見える。こんなこと、普通のアートでは表現不可能だ。

あるいは、澤田真一の奇怪なオブジェ。澤田は、毎日、気の赴くままに粘土を使ってオブジェを制作している。それらはすべて澤田の想像力の中から生み出されたものだ。であるにもかかわらず、こうしたオブジェは、もしかしたら地球上の生物進化の過程で登場し、その後、絶滅したのかもしれないという幻想を抱かせる。生物の形態には、ダーウィン的な適者生存の進化論では説明できないある種の創造性がある。それは、生物の進化史上、何度もカンブリア爆発やエディアカラ爆発のような形で発現し、多様な形態を生み出してきた。仮にそれを地球上の生命が潜在的に持つ形態への意思が現実化したものだったとすると、澤田の想像力は、人類の意識を超えた、そうした地球生命が潜在的にもっている形態への意思と共鳴しているような錯覚に捕らわれる。実際、彼が生み出すクリーチャーは、もしかしたらこの地球上に存在したかもしれないというリアリティを持っている。

あるいは、渡邊善紘の切り絵や落ち葉を使った折り紙のシリーズ。なぜこれほどまでに繊細な造型が可能なのだろうか。それは、たぶん、手先の器用さとか技術の問題ではない。むしろ、こうした創作が可能になるのは、作家の頭の中に明確で強烈なイメージが存在しており、しかも作家はそのビジョンが折り紙や落ち葉を通じて現実化することを、「創作の前から知っている」からだ。通常の人間の思考は、それが理性的なものであればあるほど、時系列に基づいてリニアに統制されている。複数の要因を入れ込むことができても、その基本的な構造自体は変わらない。これに対して、彼らアール・ブリュットの作家達は、細部と全体を同時的に知覚し、かつ時制を超越しているのではないか。そんな幻想に襲われるほど、渡邊の作品は繊細で完成度が高い。

これは福井誠の作品でも同様である。福井の作品は、かなり大きなサイズのペインティングである。全体として見てもユニークだが、細部に目をこらすと別の世界が見えてくる。フラクタル構造としか言いようがない循環と反復が細部に表現されているのだ。巨大な絵画作品でありながら、その細部にどこまで目をこらしても、延々と同じ形態が反復され、さらにマクロへと人を誘う。ミクロがマクロと通底する世界。それは自然界の神秘のコピーであり、あるいはインド哲学が基軸とするブラフマンとアートマンの一致に通じるものなのかもしれない。こんなことを想像する知性はどんな形態を取っているのだろう?

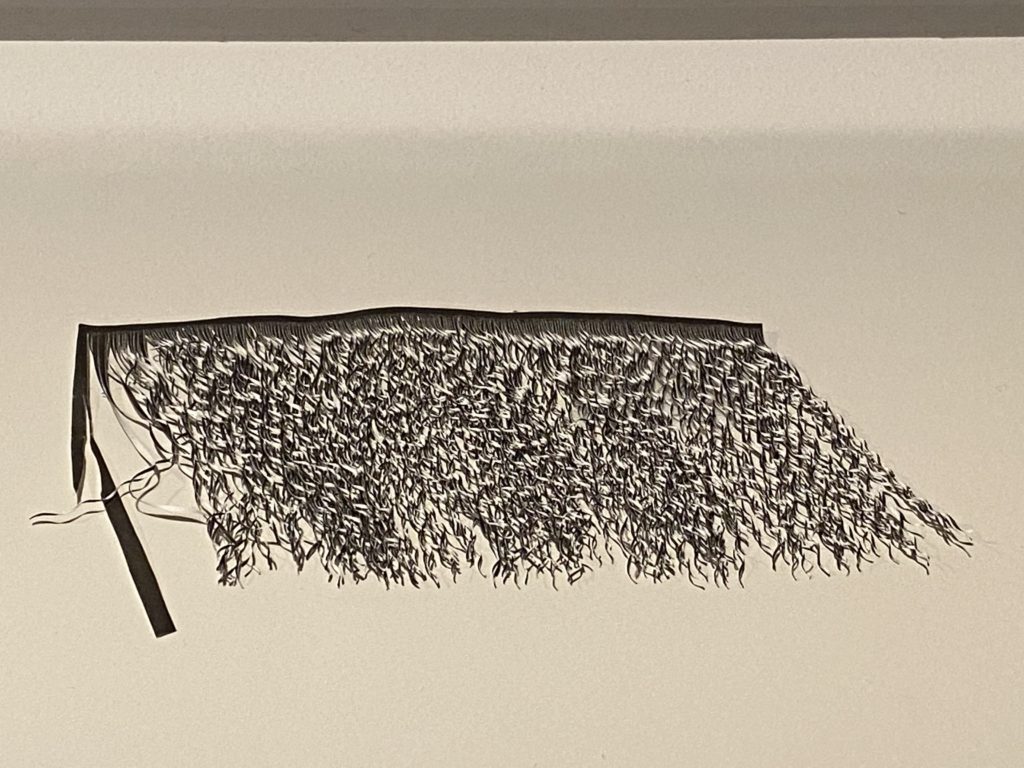

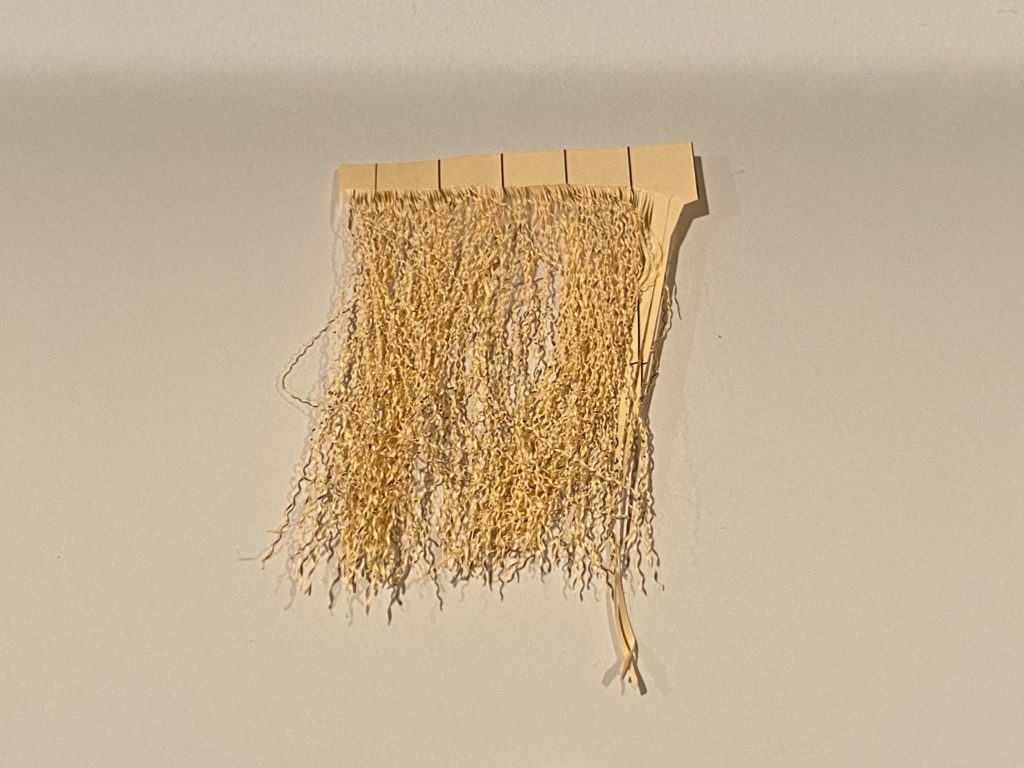

そして藤岡祐機。彼は、深夜に1人、憑かれたように紙を細断していく。ただそれだけの行為なのに、その結果生まれたものは「作品」としか言いようのない何かを発散させている。それは何だろうか。もちろん、人はその細かく切断された紙の姿に感動しているわけだけど、たぶん、その感動は、その形態だけに向けられているわけではない。常軌を逸したその細かさを現実化する作家の「技術」にも感動しているはずだ。そしてさらに、そのような無償とも言える行為に駆り立てられる藤岡の精神、そしてその背後にある何か言語化できない衝動を人は感知しているはずだ。だからこそ、これが「作品」として成立している。

たぶん、アート鑑賞とは、形態や色彩の組み合わせだけでなく、その作品が生み出された背景にある作家の精神、さらにはその作家の精神のさらに深層でこのような創作活動に駆り立てているエネルギーの流れを感知し、それが何かを探し求める行為なんだと思う。その意味で、アーチストとは、そのような自己の精神の深層にある何かを顕在化させ、作品という形で鑑賞者に伝達しようとするシャーマンなのだ。シャーマンの価値が、彼/彼女が召喚する聖霊の格によって評価されるように、アーチストとの価値とは、その技術や美意識以上に、そのアーチストが精神の深層で触知し、創作の原動力としている何かのレベルの高さ(あるいは深さ?)によって評価されるべきなのかもしれない。今回の展覧会は、そんなアートの本質へと思考を導いてくれる画期的な企画だった。ぜひ多くの人に見てほしいと思う。

余談だけど、今回の展覧会で紹介されているアーチスト達のスタイルは、多くの現代アーチスト達の技法にも取り入れられている。ぱっと思いつくだけでも、草間彌生のドット・ペインティング、ベルギーのコブラを推進したカレル・アベル達のプリミティブ・アート、まさにアール・ブリュットからインスピレーションを得たジャン・デュビュッフェの一連の作品、ピカソの造形作品の多くもアフリカのプリミティブアートからインスピレーションを得たものだ。そういう意味で、現代アートは彼らアール・ブリュットやアウトサイダーアートに多くを負っている。それは、単に技法と言うだけでなく、アートという行為が本源的に持つ精神の深層へと向かう衝動を追体験するためのものだったのかもしれない。

(アール・ブリュットやアウトサイダー・アートについては、過去のブログもぜひご覧下さい。「ヘンリー・ダーガー:寓話、迷宮、悪夢」「ヘンリー・ダーガー再び、あるいは曼荼羅世界の誘惑」「ミステリー・キャッスル:父娘2代の夢想の物語」)

なお、出展したアーチストを巡るテレビ番組「no art no life」は、こちらから見ることができます。アーチストの素顔に触れることができる貴重なドキュメントでお勧めです。また、バーチャルでも鑑賞できるサイトもオープンしています。