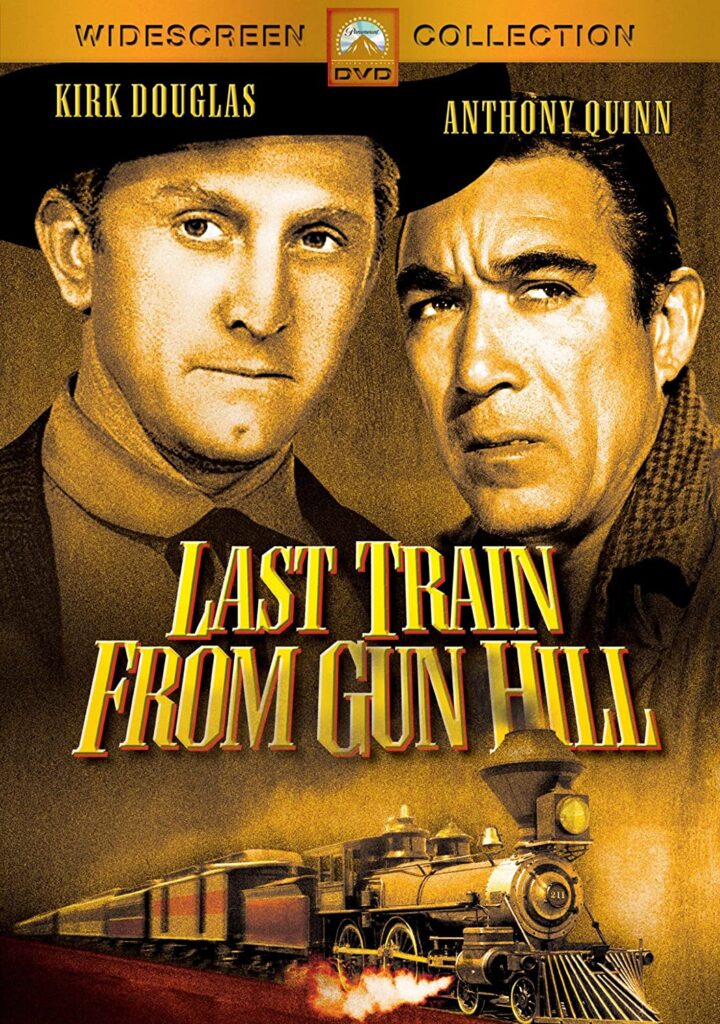

ジョン・スタージェス監督「ガンヒルの決闘」

BSシネマで録画したジョン・スタージェス監督「ガンヒルの決斗」を観る。1959年の作品。出演は、カーク・ダグラス、アンソニー・クイン、キャロリン・ジョーンズ。

物語は、ネイティブ・アメリカンの女性と白人の子供が森の中、馬車を走らせている場面から始まる。彼らは森の中で酒を飲んでいる2人のチンピラに出くわす。二人組は、酒の勢いで二人を追い詰め、女性を襲う。かろうじてその場を逃げ出した子供は街に戻り、保安官の父マット・モーガン(=カーク・ダグラス)に事件を告げる。あわてて現場に駆けつけるマット。しかし、時既に遅く、彼の妻は強姦され、殺害されていた。現場に残された馬の鞍を見て、マットは旧友で今は牧場主としてガンヒル一帯を仕切るクレイグ・ベルデン(=アンソニー・クイン)を思い出す。鞍はベルデンのものだった。マットは、殺人者を捕縛するため列車に乗ってガンヒルに向かう。束の間、旧友との再会を喜ぶマットとクレイグ。しかし、犯人がクレイグのひとり息子リックだと分かった瞬間、クレイグはマットに今すぐ街を出て行けと脅す。街の人びとも、皆クレイグの息がかかっており、誰も犯人捕縛に協力しようとしない。孤立無援の中、マットはリックを捕まえてホテルの一室に立て籠もる。ホテルを取り囲むクレイグたち一党。果たしてマットは、無事、リックを連れて街を脱出することができるだろうか。。。

夜の列車で街を脱出するまでホテルに立て籠もるシチュエーションは、57年のデルマー・ディヴィス監督の傑作「決断の3時10分」を彷彿とさせる。街の人びとが誰1人保安官に救いの手を差し伸べようとせず、逆に保安官の命を狙おうとする場面は52年のフレッド・ジンネマン監督「真昼の決闘」以来、50年代西部劇の典型的なシチュエーションの一つ。

ジョン・スタージェス監督は、そうした50年代の冥い西部劇の系譜を踏まえつつ、そこに彼独特のテイストを加える。一つは、完全に孤立無援の状況でも自らが信じる価値のためには命を張って立ち向かう男の肖像。街全体を敵に回しても妻の復讐と法の執行のためにはあえて危険に身を投じるマットの姿は、スタージェス的な予め敗北を定められた男の系譜に連なるだろう。

同時に、この映画では、ただ1人、クレイグに反旗を翻してマットに支援の手を差し伸べるリンダ(=キャロリン・ジョーンズ)の姿が魅力的に描かれる。リンダは、街で唯一の酒場で働く女だが、妻を亡くして孤独に悩むクレイグの面倒を見てやり、どうやら彼の愛人でもあるようだ。しかし、リンダは列車で会っただけのマットを助けようとする。それは、クレイグへの反発だろうか、それともリックに対する個人的な恨みだろうか。映画はその理由を明確に語らない。ただ一つ言えることは、リンダは男たちの失礼な振る舞いを許さず、常に毅然として自分の人生を切り拓いてきた女だということだ。

マットがリンダに「俺に手を貸したりするとろくな目に遭わないぞ」と言った時、リンダはすかさず「12歳でひとりぼっちになって以来、ろくな目にしか遭ってないから平気よ」と言い返す。映画はそれ以上、何も語らないが、リンダがそれなりにタフな人生を生き延びてきたことをうかがわせる印象深いセリフだ。

映画は、個人的な復讐と法の執行の間で苦悩するマット、友情と息子の命を守ることの間で苦悩するクレイグ、そしてクレイグへの愛と孤立無援のマットを無視できない気持ちの間で揺れ動くリンダの3人を巡って展開していく。ホテルの一室に立て籠もり、周りを完全に敵に囲まれて身動きが取れないマットが、いかにしてホテルを脱出し、捕縛したリックを連れて駅まで行き、列車で街を離れることができるのだろうか。3人の内面の葛藤と、緊迫した状況が映画のサスペンスを高めていく。そして、騒ぎを遠巻きにしつつも悪意ある好奇心を隠さない街の人びとの姿が、50年代西部劇に特有の冥さをさらに深めていく。

それにしても、ジョン・スタージェス監督は、移動を撮影する天才である。森の中、チンピラ二人の追跡を逃れて疾走する馬車。あるいは、一人現場を逃れて母親の危機を父親に伝えようと馬を駆る子供。そのスピード感が素晴らしい。そして汽車。盛大に煙を吐きながら疾走する列車を捉えたカメラは喜びにあふれているかのようだ。疾走する時も、あるいは盛大に汽笛を鳴らしながら街で停車する時も、汽車は存在感を示す。この映画は、まるで汽車を撮るために作られたかのように、列車の姿を魅力的に画面に定着させる。

ただし、映画全体のトーンは徹底して暗い。映画の冒頭から、ネイティブ・アメリカンの美しい女性がチンピラに強姦され、殺害される。暴力と死の匂いが濃厚に立ちこめた世界である。そしてどうしようもなく逃れがたい家族の桎梏。クレイグは息子リックを愛しているが、そのふがいなさには苛立ちを隠さない。卑劣で嘘つきで、男同士では戦えない癖に女には暴力を振るう。望まれない子供。しかし、クレイグにとって、そんなどうしようもない息子ではあっても、たった1人の家族であり、何としても守らなければならない存在である。たとえ、そのために最大の親友と戦わなければならないとしても。。。

恵まれない子供という主題は、映画では明確に語られていないにせよ、リンダにも及んでいる。リンダは、列車の中でマットに出会った時、「10日間ほど病院にいたのよ」と呟く。しかし、彼女はどこも病気のようには見えない。ただ、その後、クレイグとの話の中で、「病院にいた間に考えたんだけど、私はあなたとは一緒になれない」と語る。そして、クレイグに向かって「いつもあなたはリックの話しか信じない。リックは嘘をついているのよ。」と語る。おそらく彼女が街を離れて入院したのは、堕胎のためだろう。その子供は、誰の子供だったのか。クレイグが金を払ったようだが、その子供はもしかしたらリックが無理矢理に彼女に孕ませた子供だったのかもしれない。マットの妻が殺された時の話を聞いて激高する彼女は、おそらく自分の姿をそこに投影していたのだ。。。

望まれない子供。強大な父に反発する放蕩息子。生まれることなく堕ろされる子供。孤児・・・。なぜか50年代のハリウッド映画には、こうした子供の物語が目につく。それは、第二次世界大戦後、理想の勝利を謳ったのも束の間、冷戦が始まり、マッカーシズムが吹き荒れて正義や理念がないがしろにされるようになった米国においては、強き良き父の幻想が解体され、正統な嫡子などは望むべくもないという時代の空気を反映しているのかもしれない。

かくして、この西部劇は、幾重にも人間の業と社会の理不尽を描いていく。そこでは、友情など意味がなく、正義など通用しない。ただ力と金と徒党を組んだ者だけが幅をきかせる世界だ。50年代の映画が持つどうしようもない暗さに浸された作品だけれども、見終わった後に深く余韻を感じさせる傑作である。