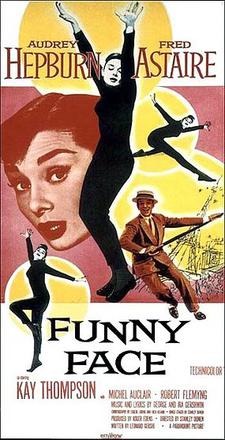

スタンリー・ドーネン監督「パリの恋人」

スタンリー・ドーネン監督「パリの恋人」を観る。主演は、オードリー・ヘプバーン、フレッド・アステア、ケイ・トンプソン他。1957年の作品。受賞は逃したものの、アカデミー賞、カンヌ国際映画祭にノミネートされたからそれなりに評価は高かった作品。

監督とオードリーは、「パリの恋人」、「シャレード」、「いつも2人で」の3本で組んでいる。「シャレード」の素晴らしさについては、以前のブログでも紹介したとおり。そして、もちろん「パリの恋人」も期待通りの作品。30数年前に名画座で観た時には、30歳も年が離れているフレッド・アステアとオードリー・ヘプバーンの恋物語に正直ちょっと引いてしまったけれど、当時のアステアの年を越えてしまった今の僕には、むしろ映画の冒頭から観客を引きずり込んでしまう圧倒的なリズム感に感動してしまう。カット、編集、音楽、スピーディーな展開、そして弾けるような役者達の動き。自身も振付師であり、「踊る大紐育」、「恋愛準決勝戦」、「雨に唄えば」、「略奪された七人の花嫁」などのミュージカル映画の傑作をとり続けてきたスタンリー・ドーネン監督だからこそのノリがここにある。こればかりは、凡庸な監督には真似ができない。

物語は、あるファッション雑誌の編集長マギー(=ケイ・トンプソン)が新たな特集を思いつくことから始まる。早速、カメラマンのディック(=フレッド・アステア)にモデルの撮影を依頼するが、どうもディックのイメージに合わない。知的な雰囲気がないのだ。これを聞いたマギーは、「じゃあ、古本屋で撮影しましょ」と何事もないかのように言って、スタッフを引き連れタクシーに飛び乗る。たまたま通りかかった古本屋に目をつけた彼らは、店番をしていたジョー(=オードリー・ヘプバーン)が止めるのも聞かずに古本屋を占拠して撮影を始める。怒り狂うジョー。しかし、マギーは全く耳を傾けない。本屋の中をめちゃくちゃにしたまま立ち去るマギー。さすがに気の毒に思ったディックが片付けを手伝うと、ジョーは、実は自分は共感主義にかぶれていて、ぜひパリに行って共感主義を提唱する哲学者に会ってみたいのだと告白する。そこに、パリのファッション・ショーの独占特集の話が舞い込み、ディックは一計を案じてマギーを説き伏せ、ジョーをファッション・モデルにして皆でパリに乗り込むことを計画する。。。

ここまでで多分、オープニングも含めてわずか10数分。しかし、それは圧倒的なリズム、色彩、ダンス、台詞で埋め尽くされた凝縮された時間である。おしゃれで、モダンで、スピーディで、しかも笑える。まさに息をつかせぬ展開。大体、オープニング・クレジットから、女性モデル達が洗練された衣装に身を包んで登場し、ストップモーションでイラスト化するというおしゃれなオープニングなのだ。これが50年代全盛期のハリウッドの実力かとため息が出る。

そしてダンス。アステアは、いつものようにすべての動きがダンスと思えるような切れ味。この人、本当に年をとらないし、若い。やはりたたき上げのプロは違う。この人がタップをふみ、踊りを始めたら空間が変わってしまう。あらゆる場所が舞台になり、上下も前後も縦横も無効化する。まさに縦横無尽な動き。

でも、この映画の見所の一つは、オードリーのダンス。彼女は、10代の頃、バレー・ダンサーを志していただけあって動きが優雅だし、ほっそりとしたからだと長い手足はダンスに向いている。彼女が、この映画でアステアと共演できることを知った時には心から喜んだという話だけど、分かる気がする。30歳上の伝説のダンサーとの共演は、少しでもダンスに触れた人間であれば、誰もが夢見るはずだ。彼に身を委ねるだけで、まるで地面がつるつるの氷面になったみたいに二人の身体が滑るように移動していくのだから。

この映画で、オードリーは、しっかりとデュオもこなしつつ、ソロでも見せる。パリのカフェで酔っ払って彼女が踊る場面は、いつ見ても理性が飛んでしまうぐらい魅力的。真っ黒の衣装に身を包み、モダン・ダンスの動きを取り入れながら、オードリーが踊る。時に椅子を渡り歩き、時にテーブルの上に飛び乗ってあぐらをかくという斬新な動きを繰り返しながら、彼女が心の解放について語り、踊るシーンは本当に素晴らしい。きっと彼女も、この場面を心から気に入っていたと思う。残念ながら、神様は彼女に歌の才能は与えなかったけれど、確実に踊りの才能は与えている。

でも、今回、久しぶりにこの映画を見直して、第三の主人公、雑誌編集長マギーを演ずるケイ・トンプソンがとても気になった。正直、アステアとオードリーの二人の絡みは、そつなくこなしているものの、時々、停滞してしまう。それは、最初は、互いに反発し合いながら徐々に理解しはじめ、ついには恋に落ちてしまうという、ロマンスものの定番を律儀に踏襲しなければならなかった当時の映画の話法だから仕方がない。たぶん、スタンリー・ドーネン監督もそれは分かっているだろう。そこにアクセントを加えるのが、ケイ・トンプソンの圧倒的な歌唱と踊りなのだ。歌のうまさは抜群だし、身体の切れもアステアと良い勝負である。アステアとの歌って踊るデュオの場面があるんだけど、完璧に息が合っている上に、その歌唱力で飽きさせない。そんなに若くは見えないのに、この人は一体何者だろう?と思ってウィキペディアで調べてみた。

で、びっくり仰天。日本語版ウィキペディアには掲載されていないけれど、英語版によると、彼女は、たった三本しか映画に出ていないのだ。にもかかわらず、この圧倒的な存在感。彼女は、本当にマルチな才能の持ち主だったようで、そのキャリアは、作家、歌手、ハリウッドではMGMの専属ボイス・トレーナー兼合唱監督兼ボーカル・アレンジャー、さらに、ナイト・クラブのショーで一世を風靡したエンターテイナーでもあった。なぜ、こんな才女がたった3本の映画(タイトル・ロールにのるのは「パリの恋人」のみ)だったかというと、どうも彼女は映画製作プロセスの遅さが嫌いだったようである。たぶん、本番までの待ち時間を持て余してしまったのだろう。彼女が出る場面のなんとも言えないエネルギッシュな動きを見ていると、思わず納得してしまう。たぶん、あれは彼女の地なんだろう。そんな彼女を、かつてMGMで一緒に働いたことがあるスタンリー・ドーネン監督が口説き落として、なんとか実現にこじつけたのがこの「パリの恋人」とのこと。おかげで僕たちは、ケイ・トンプソンの素晴らしい歌と踊りを今でも見ることができるのである。

ちなみに、彼女は、アメリカ人であれば誰でも知っている「エロイーズ」という児童書の作家としても有名だそうだ。この作品は全米でベスト・セラーになり、その後テレビドラマ化された際には、トンプソン自身が作曲・演奏した主題歌も大ヒットしたとのこと。本当にすごい人だったみたいですね。大体、人生の後半のほとんどをマンハッタンの最上級ホテル、プラザ・ホテルを住処に過ごしていたというからただ者ではない。やっぱりアメリカって、すごい人たちの国です。思わぬところで、また面白い人を見つけてしまいました。1909年に生まれ、ほぼ20世紀とともに生きた89年の生涯は、まさにノン・ストップの創造の日々だったようです。うらやましい限り。。。(彼女について、詳しくはこちらをご覧下さい)